ヘーベルハウスの実際の施工について、前回は基礎工事編でしたが、今回は躯体工事編となります。

書いてたら長くなったので、建て方は前後編としてお送りします。

なお、筆者が建てた2020年時点(1911仕様)時点のお話なので、細かい点で最新のヘーベルハウスと差異があるであろう点はご容赦ください。

前回までは

Contents

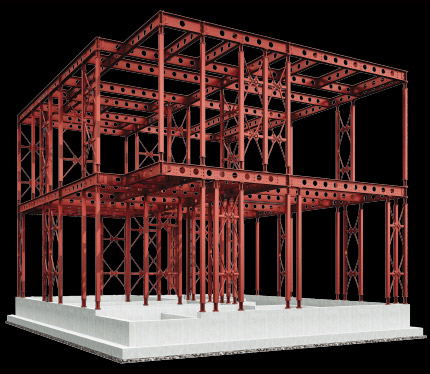

ヘーベルハウスの躯体

躯体工事って?と思う方もいるでしょうから、簡単に説明しますと、建物の構造上の主要な部分を組み立てる工事です。ヘーベルハウスの場合は、鉄骨の躯体とへーベル版の壁及び外部建具を組み立てる工事となります。

ヘーベルハウスではこの工程を「建て方(たてかた)」と呼んでいます。

大雑把にこの建て方工事の進め方は以下の通りです。

- 鉄骨躯体の組み上げ

- 建具取付

- へーベル版組み付け

ヘーベルハウスの構造について

ヘーベルハウスはS造(鉄骨造)の住宅のみ展開していますが、ラインナップには軽量鉄骨モデルと重量鉄骨モデルがあります。以前までは、軽量鉄骨モデルは2階建てまで、重量鉄骨モデルは3階建て以上という区分でしたが、最近では2階建ての重量鉄骨モデルも出てきているようです。

※特注仕様で以前から二階建てでも重鉄仕様で作ることはできました⇒実例

軽量鉄骨モデル

ヘーベルハウスの軽量鉄骨は一部に制振ブレース(息継ぎの事じゃなく、筋交いの事です)を採用した構造です。

上の図のように地震の揺れを軽減させる制振の役目を持ったブレースが入っているのが特徴です。

このブレースが入っている部分は間取り上壁にするしかないので、間取りの制約が出てくるのが注意点です。

重量鉄骨モデル

重量鉄骨モデルはラーメン構造なので、軽量鉄骨モデルの様にブレースが入らないので間口が広く取れることが特徴です。

柱と柱の間のスパンは最大6.4メートル(2010年の時点で)取れるとのことで、自動車2台ある程度のゆとりをもって並列で停められるガレージが作れます。

重量鉄骨モデルにも制振装置が標準装備されており、こちらはサイレスというオイルダンパーがつきます。

※効果を最大限に発揮したいなら建物の四面に一つずつ配置するのがベストなのですが、標準では一か所だけになります。

また、3階建てだと最上階天井に同調質量ダンパ、TMD(Tuned Mass Damper)を取り付けることが可能で、地震などの揺れの際に揺れ幅が大きくなってしまう鉄骨ラーメン構造の構造上の特性を抑える工夫がされています。

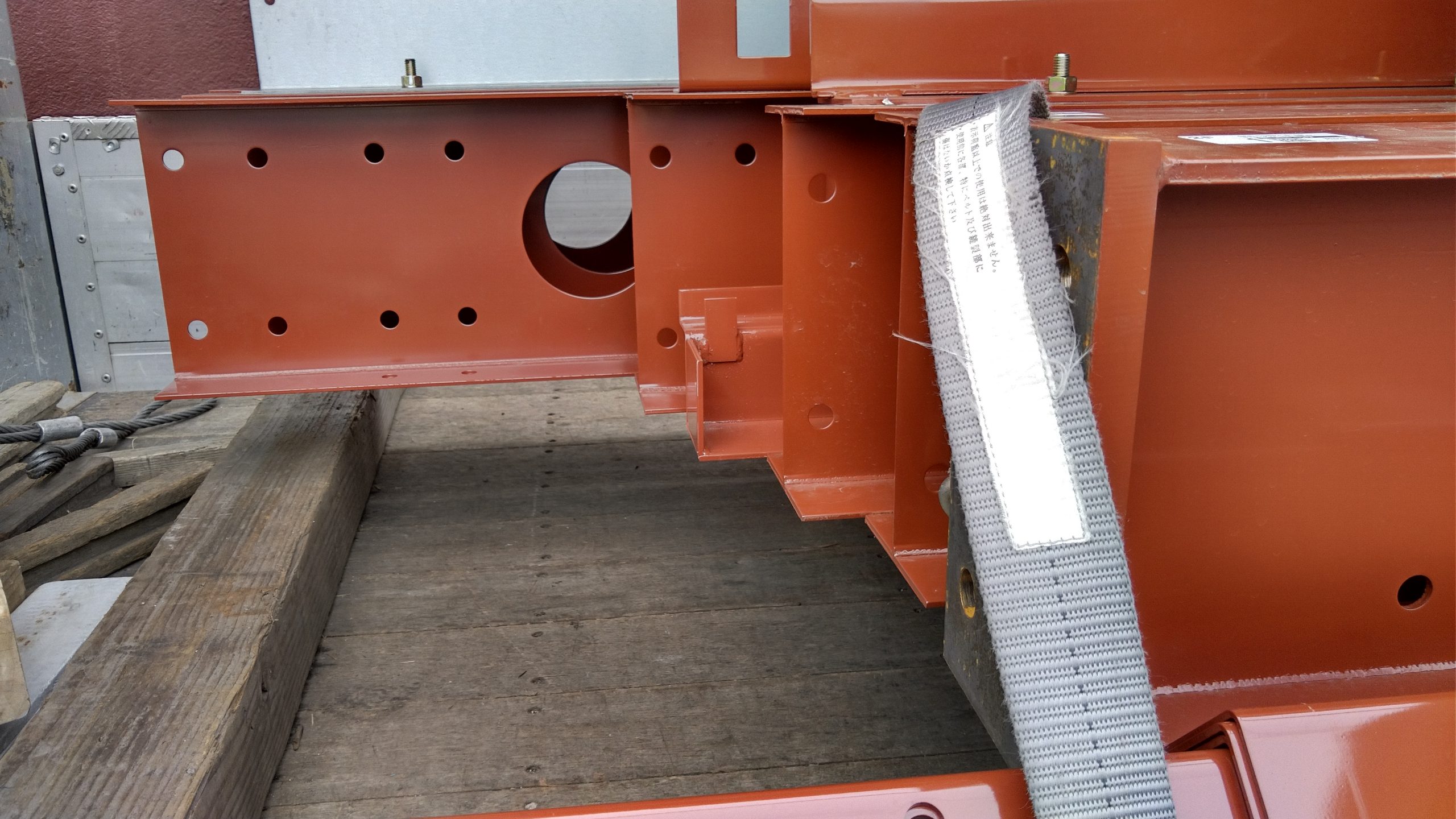

ヘーベルハウスの重量鉄骨柱の実物はこんな感じです。

150㎜角柱9㎜厚となっています。

軽量鉄骨と重量鉄骨の比較

ヘーベルハウスには軽量鉄骨モデルと重量鉄骨モデルの二種類があると書きましたが、なんとなくイメージで重量鉄骨の方が強そう!と思うかもしれませが、どちらのモデルでも耐震等級3は取れますので、強い弱いではない点で違いについてざっくり挙げます。- 軽量鉄骨はブレース構造、重量鉄骨はラーメン構造の違いである

- 柱のスパンは重量鉄骨の方が広く取れる

- 軽量鉄骨は坪80万~、重量鉄骨は坪100万~位の費用感(2020年時点)

そのため、間取り上の制約となるケースがあります。

2.については、単純に重量鉄骨の方が鋼材の肉厚が厚いため、同じ柱でも重量鉄骨の方が一本で負担できる荷重は多くなります。そのため、柱と柱の間の長さ(スパン)は重量鉄骨の方が広く取れます。

なお、2020年時点のヘーベルハウスの仕様では、間取り上の最小サイズは300㎜とのことです。ヘーベルハウスの鉄骨は規格化されており、長さの最小単位が300㎜だからだそうです。

ヘーベルハウスは高度に工業規格化された住宅であるため、規格上のサイズ制限などが割と多い部類のメーカーかも知れません(他社と厳密に比較したことはないのですが)。

鉄骨などはどうしても工場で生産する都合上、サイズのバリエーションはある程度絞っておかないとコストが高くなってしまうので、こういった規格サイズが決められています。もし、ヘーベルハウスを検討しているなら、この300㎜が最小単位であるという点を念頭に間取りを検討してください。

3.については、材料の値段がどうしても重量鉄骨の方が高くなります。大体これくらいからのスタートと考えていただければと思います。勿論重量鉄骨でも間取りや広さ次第では坪100万を切るケースはあるそうです。

平屋を建てるつもりでも、より広い室内空間を作りたいので敢えて重量鉄骨を選ぶという施主さんも割といらっしゃるようです。

建て方工事の手順

前置きが長くなりましたが、今回は重量鉄骨の建て方工事を実際の流れに沿って説明します。前回の行程で基礎が出来上がり、根切で掘った土も埋め戻された状態からスタートです。

基礎金物設置

鉄骨の柱やへーベル版は基礎のコンクリートにしっかり固定される必要があります。そのため、基礎とそれら構造体とをつなぐための金物を設置するのが最初の作業となります。

まずは下の写真をご覧ください。

基礎コンクリートから二本ずつアンカーボルトが突き出していると思います。

これが基礎と建物を固定する金具の基礎側のパーツです。

このアンカーボルトは、基礎コンクリートを打つ際の型枠を作る時点でしっかり位置決めして一緒に固定されています。

下の写真はコンクリート打設時の写真ですが、型枠を作る際に寸分のずれも無いようにしっかり位置決めした上で固定されているんですね。

このアンカーボルトにへーベル版のガイドレールが取り付けられます。

また、このタイミングで基礎に鉄骨梁も施工します。

この基礎鉄骨梁は基礎の強度を高めるだけではなく、基礎上に敷き詰める床へーベル版を支える部位にもなります。

1階鉄骨柱設置

基礎に金物を設置したら、いよいよ1階柱の施工です。まずはメインの構造柱を設置していきます。

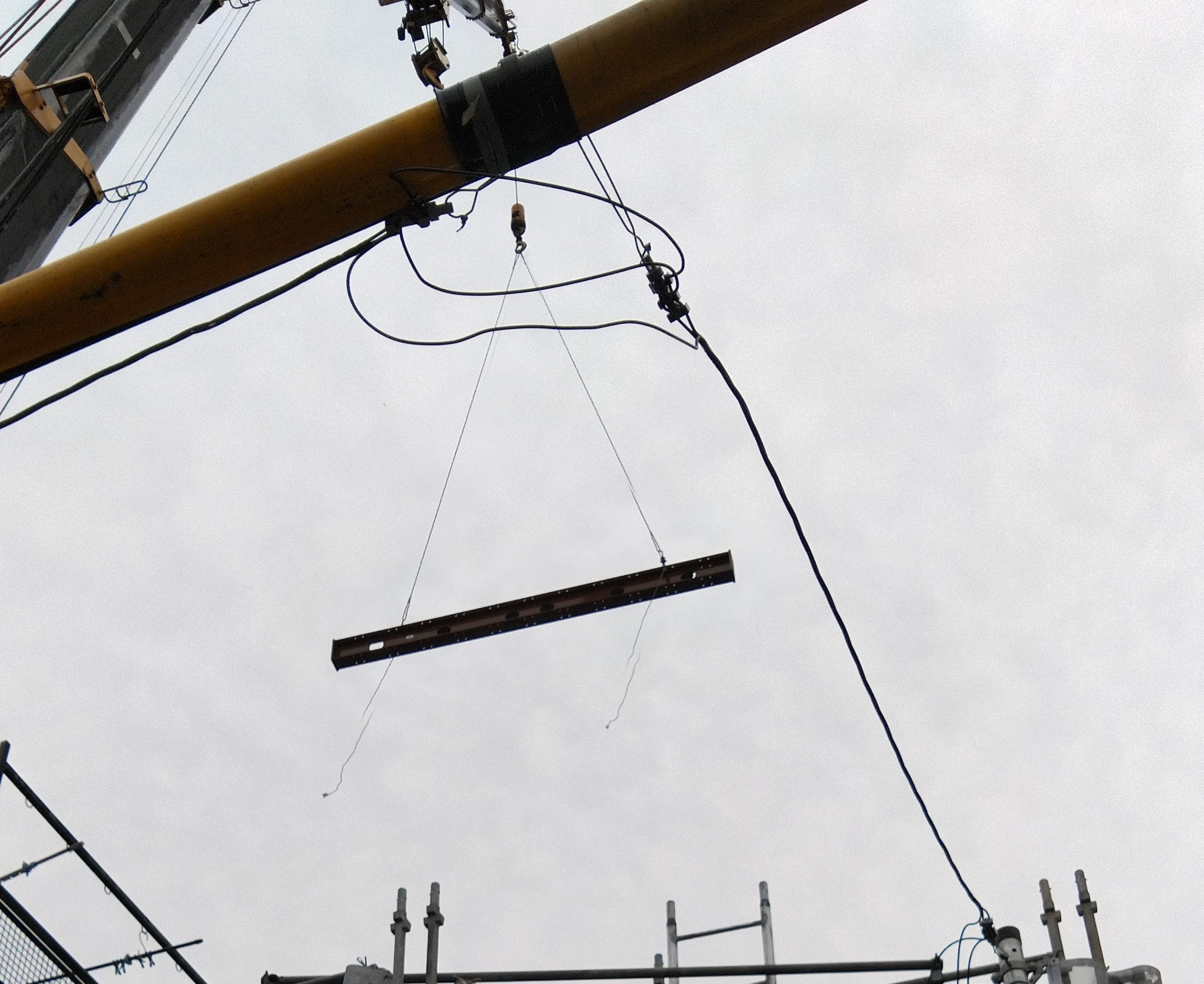

ヘーベルハウスでは、クレーン車を使っての建て方工事となります。

そのため、クレーン車が物理的に進入ができない敷地には建てることができません。ヘーベルハウスを建てるつもりで土地探しから始めるには、ヘーベルハウスの担当者に必ず敷地については事前に確認してもらいましょう。

土地を先に買ってから「この敷地にはヘーベルハウスが建てられません」となることは少なくとも避けられるでしょう。

クレーンで吊り下げた鉄骨柱を、マイティーセッターへ固定していきます。

この柱を試しに持ち上げてみようとしてみたところ、重すぎて持ち上がりませんでした。腰が砕けるかと思った…

構造柱をアンカーボルトに差し込み、専用のロックナットで固定します。

この柱基部の部分のベースプレート厚は32㎜あります。

ロックナットで固定後、更にモルタルを流し込みます。

以上の通り、高力アンカーボルトでの固定+そのナットをモルタルで固めるという施工を行っています。

家自体の構造を支える構造柱はこのような施工をされますが、これ以外に構造柱よりも細い、壁を固定するための柱もあります。

ヘーベルハウスの構造柱は木造建築で言う「通し柱」となり、基礎から屋根まで一本で通るこの通し柱を可能な限り家の四隅に配置するのが望ましいのですが、我が家は一部だけ張り出した形をしているので、階を跨がない「管柱」を一部で使っています。

下の写真の手前の柱ですね。

このちょっと細い管柱は、構造柱の様にマイティーセッターで固定されるわけではなく、基礎と金物で固定されます。

1階床へーベル組み付け

柱が建ったら、今度は床ヘーベル版を組み付けます。床用へーベル版は厚さが100㎜の部材を使い、一片で重さが約100㎏あります。

これをクレーンで持ち上げ、搬入します。

搬入したへーベル版を、設置個所に合わせて必要に応じて角をカットしていきます。

余談ですが、この時カットしたへーベル版の断片は「ほしい!」と言ったらくれます。耐火性があるので、BBQをやるときの炉組みとかに使えたりします。

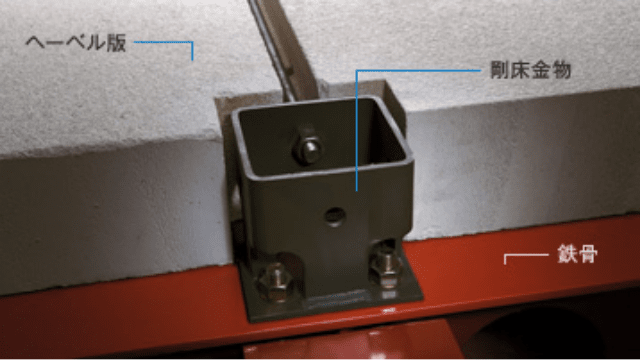

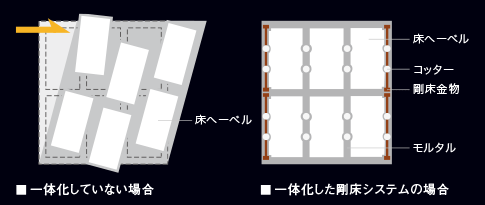

なぜこんな風に一部をカットするかというと、ヘーベルハウスの床は剛床構造を取っており、へーベル版とへーベル版の間に剛性金物を取り付ける構造となっています。

この金物の部分をカットする必要があるんですね。

梁の組み付け

床へーベル組み付けが完了したら、今度は梁の組み付けです。梁はH鋼となっており、フランジ幅は125㎜、梁背は250㎜、ウェブ厚が4.5㎜、フランジ厚が9㎜となっています。

これもクレーンで持ち上げ、先ほど建てた柱に組み付けていきます。

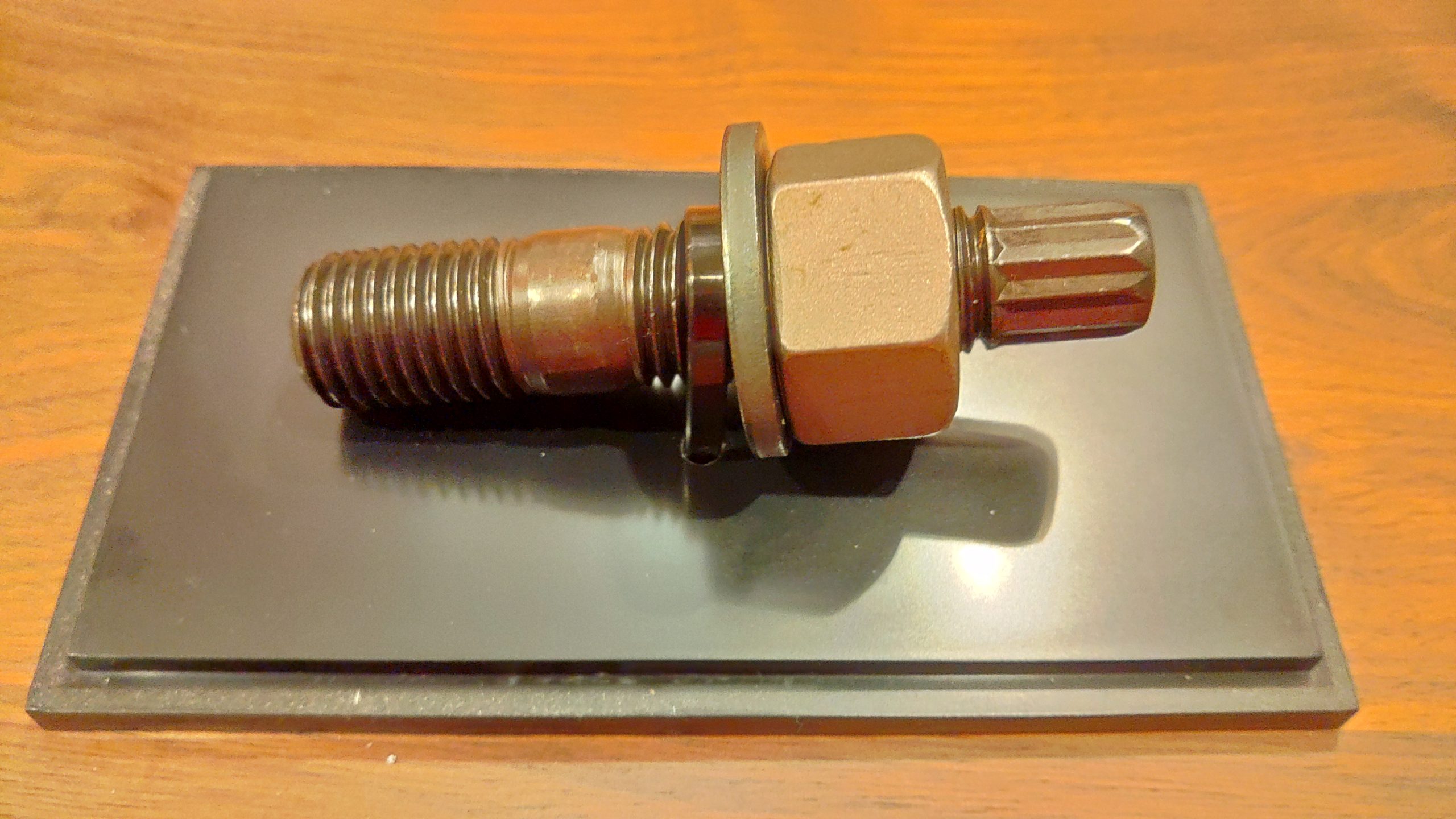

梁と柱は、ASボルトで組み付けられます。

梁が取り付けられる部分の柱は、その部分だけ厚さが強化されており、22㎜厚となっています。

また、梁側の柱と接合される部分のベースプレートは19㎜厚となっており、接合部分については柱も梁も厚みが強化されています。

柱と梁を固定するASボルトは、ボルトを増し締めして完全に固着させると、頭の部分の黒いヘッドが折れる仕組みになっているそうです。

(以下の写真は未使用の部材)

階段組み付け

柱と梁が組み終わったら、今度は階段を設置します。ヘーベルハウスの階段は基本的に鉄骨階段です。

階段は工場で生産された状態で届きます。

この階段をクレーンで釣り上げ、鉄骨の構造体に組み付けていきます。

スケルトン階段も基本的に同じように搬入されて、組み付けられます。

サッシと建具の組み付け

柱、梁、階段を付けると家の骨組みはほぼ完成です。次は窓サッシやドアの取付です。

サッシもクレーンで吊り下げ搬入し、鉄骨の構造体に直接組み付けて固定します。

ヘーベルハウスのサッシは、2020年の時点でLixil社のヘーベルハウス向けOEM品となっています。

Lixil社で販売しているアルミ樹脂複合サッシのヘーベルハウス向け仕様の製品とのことですが、どの辺がヘーベルハウス向けかというと、ヘーベルハウスの鉄骨躯体に直接サッシを固定するためのアングルと一体化しており、またサッシ自体の強度を上げるための補強材が入っているそうです。

断熱性能の点で言えば、アルミ樹脂複合サッシよりも樹脂サッシの方が良いのですが、樹脂サッシでヘーベルハウスの躯体に固定するモデルの開発がまだできていないのか、技術的ハードルがあるのかはわかりませんが、ヘーベルハウスで樹脂サッシ導入はまだ実現できていないようです。

以下はサッシと躯体の固定部分のクローズアップです。

壁へーベル版の組み付け

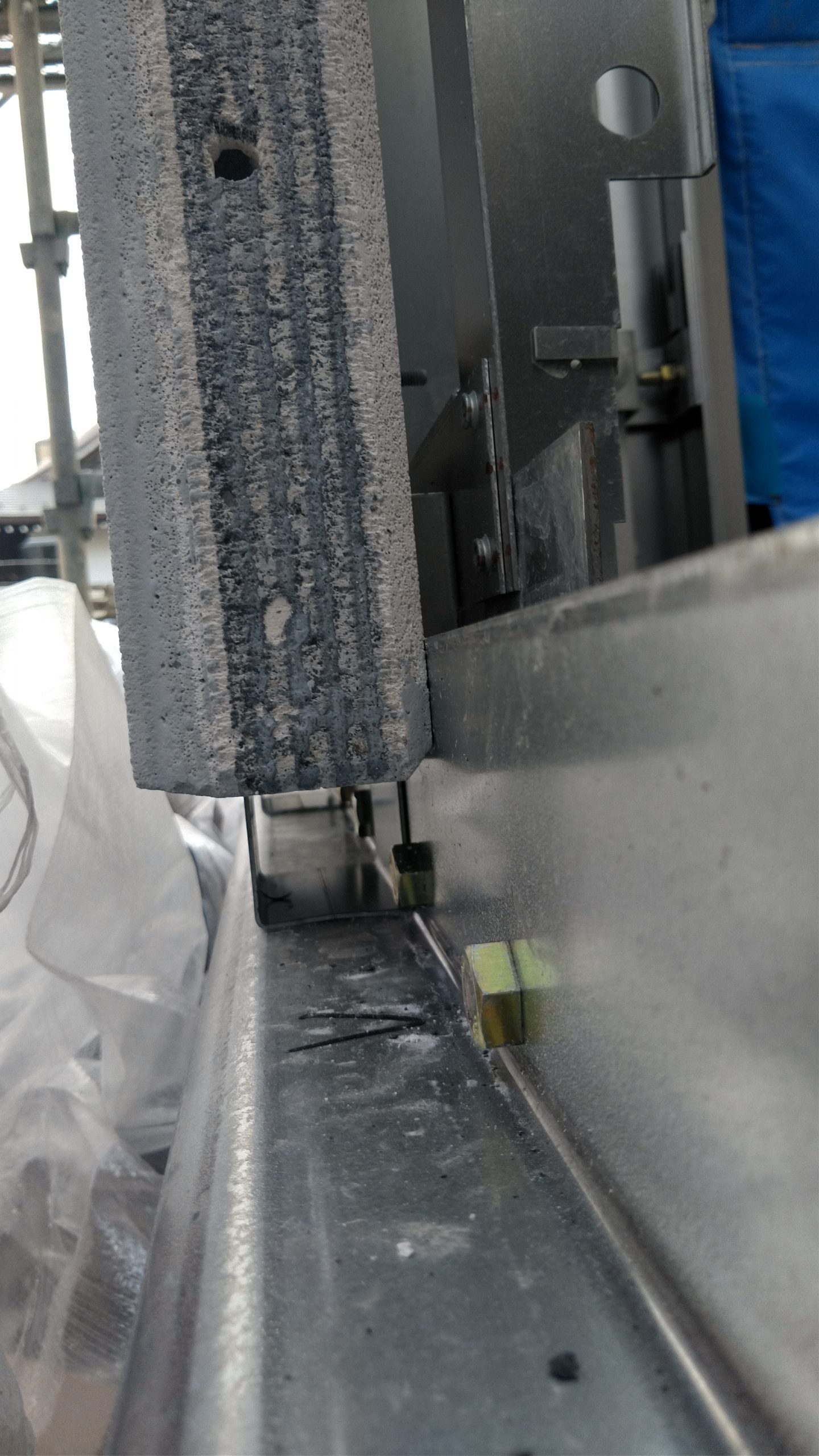

一階の柱、床へーベル、梁、サッシと建具と組み付けが終わると、いよいよ一階の壁へーベル版の組み付けになります。へーベル版は基礎上に作られたガイドレール上に配置されます。以下が基礎コンクリートの上に固定されているへーベル版のガイドレールです。

これを横から見るとこんな感じです。

壁へーベル版は厚さが75㎜で、これを1枚ずつクレーンで持ち上げて搬入し、組み付けていきます。

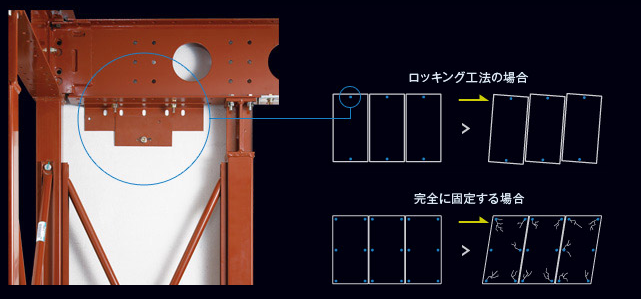

この壁へーベル版ですが、四隅をがっちり固定するのではなく、上部と下部中央部に箇所のみ固定します。

これは、ヘーベルハウスではロッキング工法と呼んでいて、地震の揺れの際に柱と梁の揺れに際して一緒に揺れることでへーベル版が割れることを防ぐことを目的としています。

へーベル版の壁は耐力壁ではない(比類なき壁に耐震性はない)と以前の投稿でも触れましたが、このように地震の揺れに対して一緒に揺れることでエネルギーを逃がし、部材破損を防ぐという設計思想になっています。

一方、床へーベルについては、剛床を構成するパーツとなっており、床平面の構造を維持するための重要なパーツになっています。

以下の写真が、実際にへーベル版と鉄骨躯体を接合するロッキング部分のアングルです。

へーベル版の縁の部分には黒いラインが幾筋か入っています。

この筋は、火災等で特定の温度を超えると膨張する仕組みとなっており、へーベル版とへーベル版の間の隙間をこれが膨張することでがっちりと埋める作用があります。

隣家等の火災の際に、炎や熱がへーベル版の隙間から室内に侵入することを防ぐための防衛機構の一つとなっています。

※実際に端材を使ってターボライターであぶってみたところ、蛇花火のようにニュルニュルと膨張しました。写真を撮るのを忘れた…

2階から上の工程

1階の建て方は以上の通りで進むのですが、2階から上も基本的には同じ工程で建て方は進みます。ここからは2階以上の工程の独自部分に触れます。

柱接ぎ

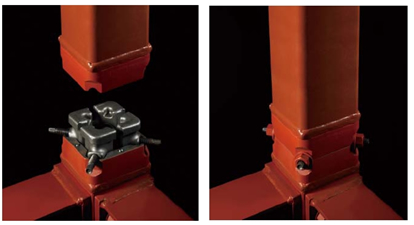

ヘーベルハウスの柱は、一部の管柱を除き基本的に通し柱となっています。木造の場合はこの通し柱はまさに一本の柱として接ぎされることなく建つのですが、鉄骨柱だと搬送やら重量やらの都合で柱接ぎをして通し柱を作るケースもあります。

コーナーグリッパーで柱と柱を接合する仕組みとなっています。

以下が実物の写真です。

パイプスペース

階を跨いで、水道管や電気ケーブル等の配線・配管を通す必要があります。マンションや商業用ビルなんかだと専用の竪管のあるパイプシャフトスペースが作られますが、一般住宅だとそのスペースはもったいないので、ヘーベルハウスの場合は階毎に配線・配管を通すための専用のスペースが鉄骨に取り付けられます。

建て方のまとめ

以上、建て方工事の流れを解説しました。基本的には、柱を建て、床へーベルを組み、梁を組み、建具とサッシを取り付けるという流れで、ワンフロアずつ建てていくという流れになります。

この工程を経て、次は雨仕舞などの細かい作業を行いますが、それは次回後編で扱います。