前回からまたまただいぶん期間が空きましたね。

もうそういうものだと思っていただければと思います(開き直り)。

さて、今回からヘーベルハウスの着工から完成までの流れを書いていこうと思うのですが、まずは全体的な工程のスケジュール感から。

Contents

ヘーベルハウスの工事期間と内容

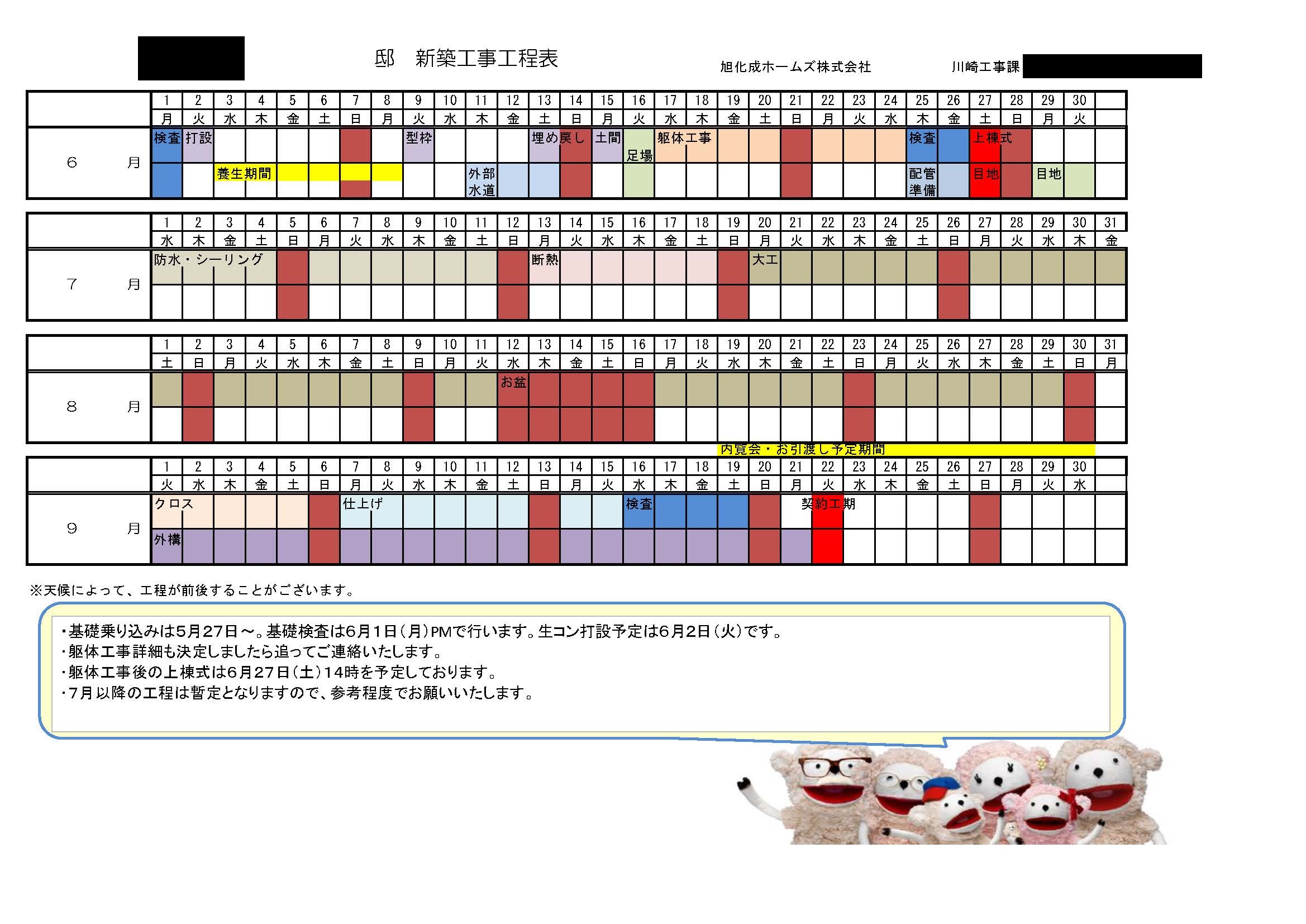

以下の図は、我が家が2020年に延床30坪の3階建てを建築した際の実際の工程予定表です。もっと大きな家だともう少し時間がかかると思われます。ざっくり以下の様なスケジュールです。

| 工程 | 期間 | 備考 |

| 基礎(コンクリ打設) | コンクリ打設は1日 養生期間に約1週間程度 |

地盤改良工事と根切工事は含まず |

| 建て方(所謂躯体工事) | 約7日 | 鉄骨躯体とドアや窓などの外部建具、へーベル版などの建て方工事 |

| 防水工事 | 約2週間 | へーベル版の防水コーキングや、屋根の雨仕舞い等の工事 |

| 断熱工事 | 約1週間 | 断熱材の施工 |

| 木工事 | 1ヵ月~ | 室内内装工事全般 |

| クロス工事 | 約1週間 | 壁紙の施工 |

| 仕上げ工事 | 1週間~ | 事実上のバッファ期間 |

基礎工事

ヘーベルハウスは軽量鉄骨もしくは重量鉄骨の住宅であるため、家自体の自重が木造住宅と比較すると重い建物です。余程地盤の良い土地でもない限りは、地盤改良工事が真っ先に行われます。これがなかなかお金がかかるんだナァ…

地盤改良については、Twitterで交流のある神村真氏(技術士・工学博士)のブログが非常に詳しいので、興味がある方やこれから家を建てようと思っている方は是非ご覧ください。

基礎工事の下準備

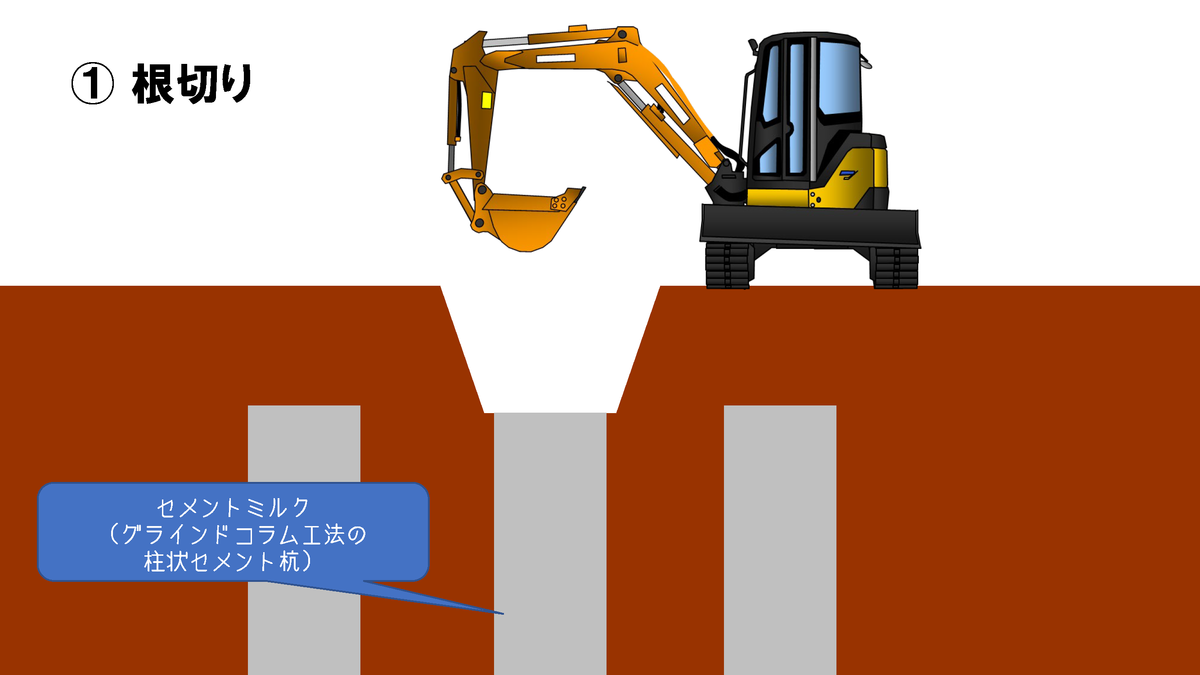

基礎工事を始める前に、まず最初に行うのは根切(ねきり)工事です。建物を建築する際にはGL(Ground Level)つまり、その敷地の地面の基準のラインを決めます。基礎というのはこのGLより地下の部分に構築されるので、地面を掘る必要があります。これが根切工事となります。

ヘーベルハウスの根切工事は以下の様な手順で進みます(2020年当時)。

根切

この根切り工事では、地盤改良で構築された改良面と基礎が接合されるように改良面まで掘り返します。

以下の写真は実際に根切し、地盤改良(柱状改良)した部分の面が露出している箇所になります。ここが基礎コンクリートと合体することで、杭と一体化した強靭な基礎が出来上がります。

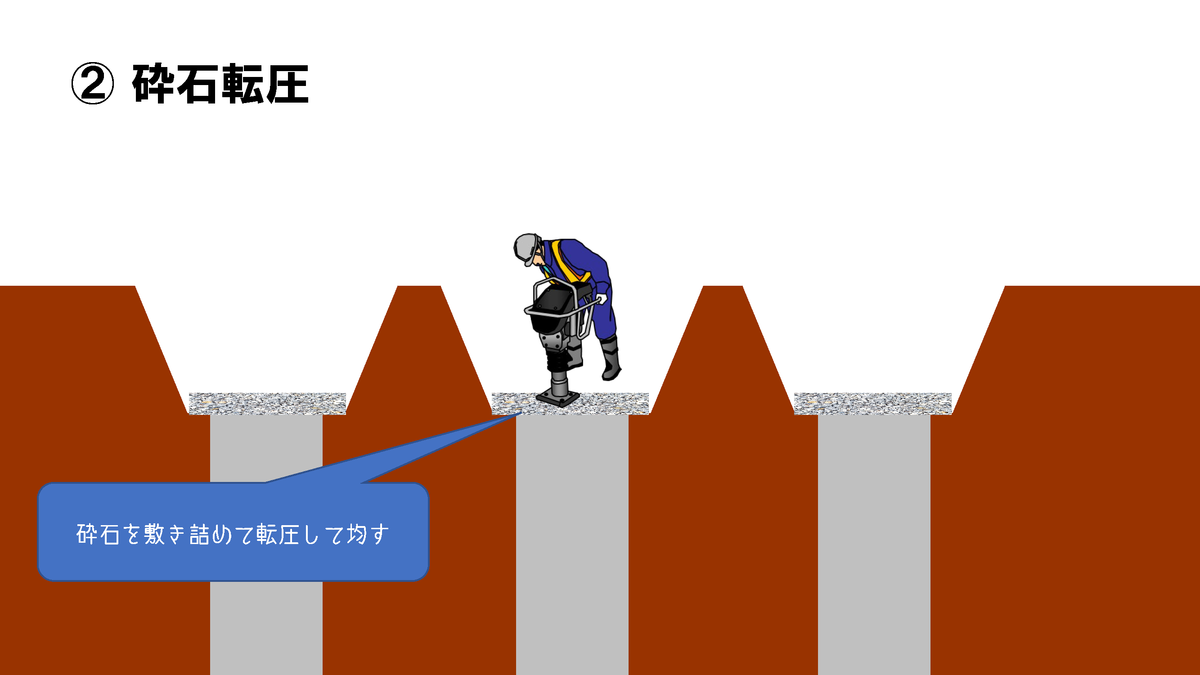

地業

根切で掘り返した後は、掘った地面の底に砕石(要は砂利ですね)を敷き詰めて転圧して平らにします。根切工事を含めてこの工程を地業工事と言います。その中でもこの基礎下の地盤を締め固める「砂利・砂地業等」と分類されます。

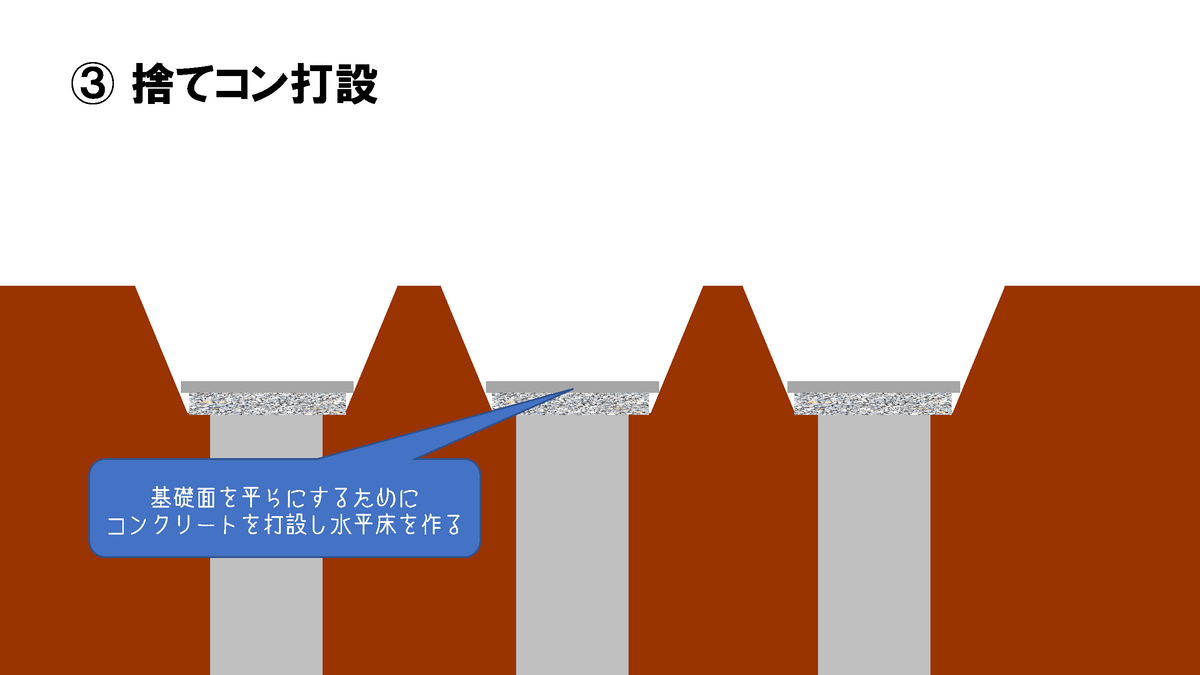

捨てコン施工

地業工事で基礎コンクリートの下の部分の地面を締固め、基礎下地面のラインを出します。ただ、これだけでは要は砂利面なので、綺麗な水平ラインを出すことはできません。

そのため、地業の後に基礎の位置を正確に墨出しする目的と、型枠を固定する事を目的に「捨てコンクリート」略して捨てコンと呼ばれるコンクリートを打ちます。

このコンクリートは構造的な意味はないです。

ヘーベルハウスでは基礎下全部にこの捨てコンを施工するわけではなく、基礎配筋の設置固定場所などの要所にのみ施工されます。

実際の施工写真は以下の通り。

砕石の上にグレーの捨てコンが施工され、墨出し(作業をするための水平位置や中心位置を表示すること)がされています。

この墨出しがずれていると、きちんと施工できないので非常に大事な工程となります。

基礎配筋構築

基礎構築の前段階である地業工事が終わると、いよいよ基礎の構築に入っていきます。ヘーベルハウスの基礎は「連続布基礎」と呼ばれる種類の基礎となります。

基礎には大まかに「ベタ基礎」と「布基礎」の二種類があるのですが、ざっくりとした違いについては以下のSUUMOのサイトでもご覧ください。

上記のサイトを読むと分かると思いますが、ベタ基礎と布基礎だと、ベタ基礎の方が良さそうに見えますが、ヘーベルハウスの様な鉄骨住宅は重量があるので、比較的重量に強い布基礎が選ばれるケースは多いです(積水ハウスさんやダイワハウスさんの鉄骨住宅でも布基礎が多い)。

ただ、ヘーベルハウスで対応しているかは不明ですが、布基礎の地面の部分に捨てコンを敷いて土を露出させないような施工をするケースもあります。見た目はベタ基礎っぽい感じになりますので、布基礎のデメリット部分をある程度吸収することができます。

基礎コンクリートの基本知識

鉄筋コンクリートというのは聞いたことがある方も多いかもしれませんが、コンクリートの中に鉄筋を入れて補強したコンクリートを指します。英語で言うとReinforced Concrete、略してRCです。

現代の日本の住宅の多くは、基礎をこのRCで作るのが一般的です。

コンクリートと鉄を組み合わせる理由は、コンクリートは圧縮力に強い特性はあるのですが、反対に引張力に弱いです。一方鉄は、引張力に強いが、圧縮力に弱いです。

双方の特性を合体させれば、圧縮力にも引張り力にも強い構造体が出来上がるわけですね。

コンクリート建築を紀元前から実用化していた古代ローマは、純粋にコンクリートだけの構造体だったので、RCに比べると引張力に弱い建物と言えるかもしれません。

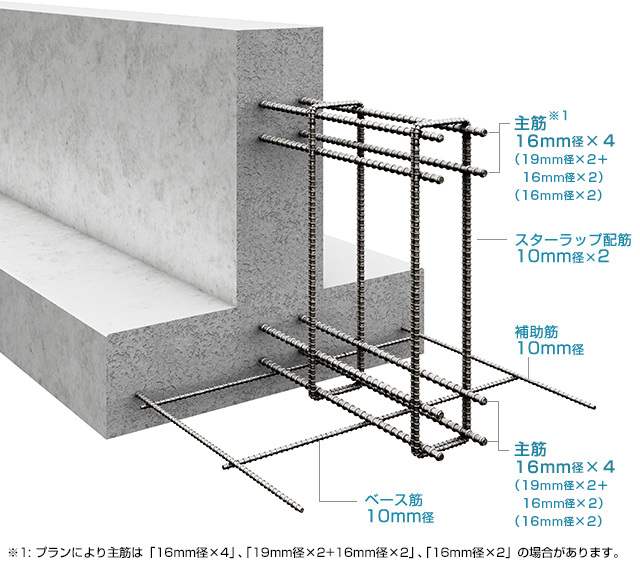

ヘーベルハウスの基礎配筋

ヘーベルハウスの基礎に使われる配筋(RCの補強材である鉄筋)は、以下のような構成となっています(鉄筋の径は2020年の時点で一部は表記のモノより太いものが使われています)。

ヘーベルハウスの基礎配筋は規格化されており、ある程度のサイズで組まれた状態で工場生産され、それをトラックで現場に運び込み、配筋パーツを現場でつなげていくという方式を取っています。

そのため、現場で一本一本組み上げるよりは工作精度が高くなる工夫がされています。

実際に現場に組み上げられた基礎配筋を見てみましょう。

重量鉄骨の家と軽量鉄骨の家だと、配筋の種類が変わるらしいのですが、上記は重量鉄骨の家の場合の基礎配筋となります。

以下、拡大版。

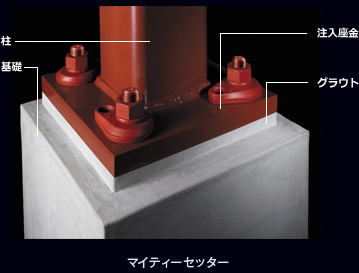

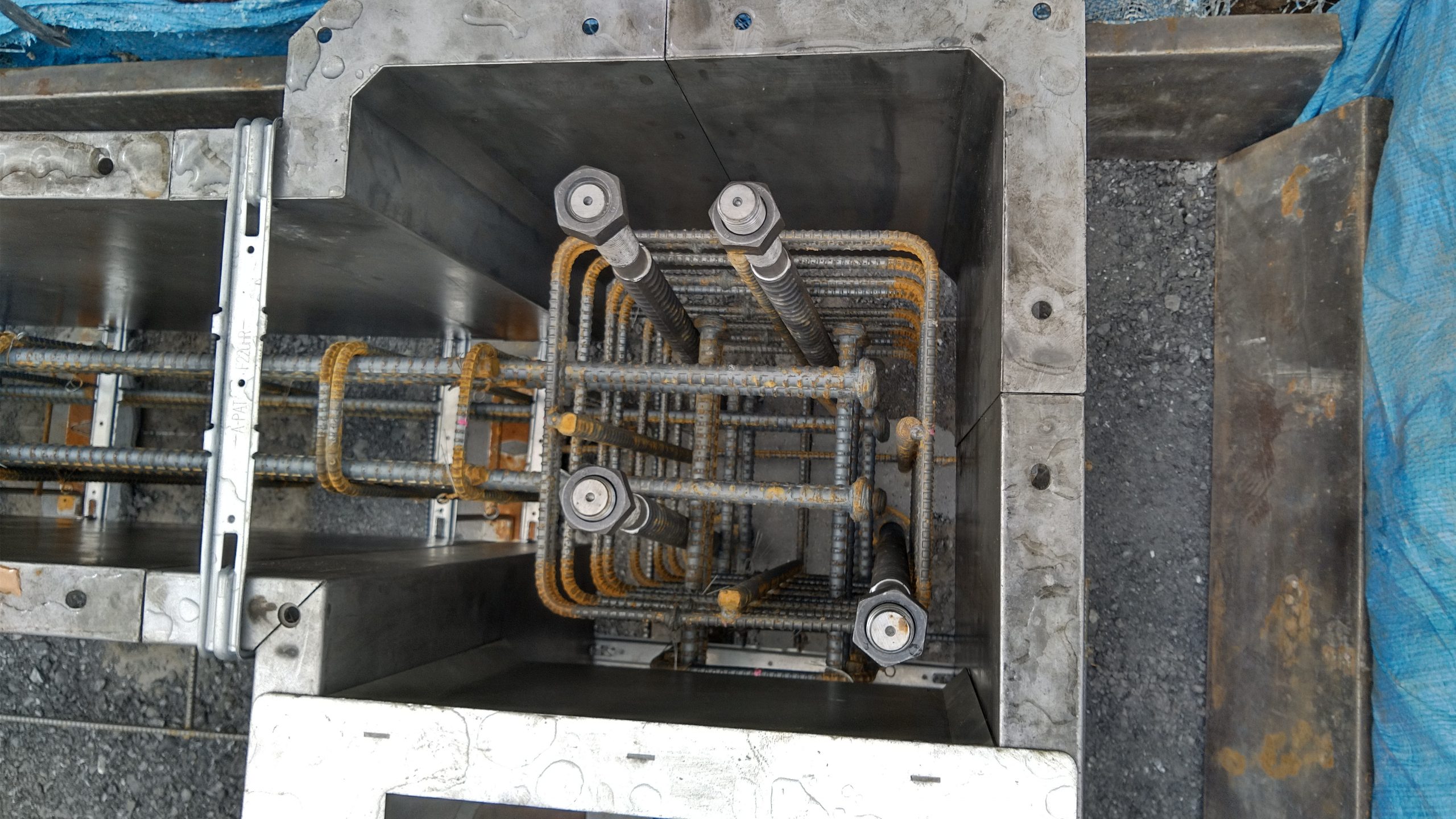

重量鉄骨の柱を支えるマイティーセッター

ヘーベルハウスの家は鉄骨ラーメン構造なので、家自体を支える重量鉄骨の柱がいくつか(四隅は確実に)あるのですが、この重量鉄骨の柱を支える部分の基礎は特別な構造になっています。この部分をマイティーセッターと呼んでいるのですが、ヘーベルハウスのホームページから引用しますと、こんな部分です。

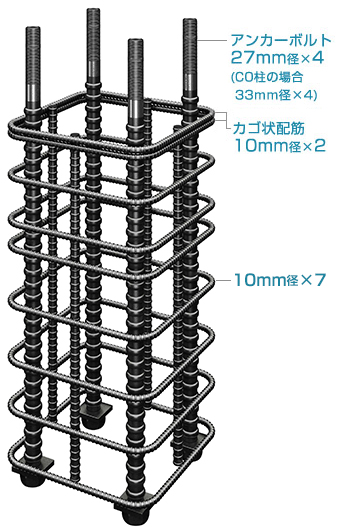

基礎コンクリートと鉄骨柱を高力アンカーボルトでしっかり固定するのですが、この部分は基礎ではどうなっているのか?というと、こうなっているそうです。

なお、例の如く引用元の画像が若干古いらしく、2020年時点ではこの画像の配筋サイズよりも太いサイズの配筋を使っているそうです(何ミリなのか聞き忘れたなぁ…)。

では、実物の写真をお見せしましょう。

まだアンカーボルトは取り付けられていませんが、こんな風に組まれます。

型枠施工

配筋を組んだら、次はコンクリートを流し込むための型枠を構築します。この型枠、木製と金属製があるのですが、ヘーベルハウスでは金属製を使用します。

こんな風にトラックで型枠が搬入されて、一つ一つ組み上げていきます。

組み上がるとこんな感じになります。

先ほどのマイティーセッターの部分はこんな感じになります。

布基礎の断面はT字を逆さにした形をしているのですが、T字の頭の部分を「フーチング」と言います。

このフーチングの部分も型枠を作っていきます。

ヘーベルハウスの基礎は、フーチング部分と立ち上がり部分(T字の縦棒の部分)を一体形成します。

立ち上がりとフーチングを別々に打ってしまうと、接合部分が強度的に弱くなってしまうためです。

そのため、フーチングと立ち上がりを一緒に型枠を組みます。

コンクリート打ち

型枠が出来上がったら、コンクリートを打ちます。コンクリートを打つタイミングで雨天だと作業を延期します(我が家はこれで一日延期になりました)。

また、逆にカンカン照りでもコンクリートの水分が早く飛んでしまうため、それはそれで強度が出なくなってしまうため、理想的なコンクリート打設日は曇天なのだそうです。

※余談ですが、北海道などの冬季にコンクリートを打つ際には、水分が凍ってしまわない様にヒーターを焚いた状態でコンクリ打ちを行います。そうなると工費が更に上がるので、北海道で新築する際には基礎コンクリート打ちは冬季を避けるタイミングで計画するのが良いです

実際にコンクリートを打っている現場になります。

コンクリートの中に気泡ができたりしてしまうと強度が落ちるので、振動を与えながら慎重にコンクリートを型枠に流し込んでいきます。

また型枠に接していない表面がガタガタにならない様に鏝を使って適時整形しつつ作業を行います。

フーチング部分にもコンクリートが打設されています。

型枠が出来上がったタイミングで、第三者機関による配筋チェックが行われます。

コンクリートの養生

コンクリート打設は1日で終わります。終わりますが、今度はコンクリートを固める必要があるので、「養生」期間に突入します。

意外に思うかもしれませんが、コンクリートの強度を高めるためにはある程度水分が保持されている状態で乾かす必要があります。

コンクリートの元になるセメントは、「水和反応」が進むことでだんだん硬く強固になっていく特性があります。つまり、ある程度水分が含まれていないと水和反応が促進せず、コンクリートの強度が出ないわけです。

従って、急速にコンクリートが乾かない様にシートなどで覆って(適時散水しつつ)保湿した状態で1週間近く養生を行います。

基礎コンクリート完成

以上の工程を経て、コンクリートの養生が終わり、型枠を外すと基礎の完成となります。

先ほど登場したマイティーセッターは、こんな感じで仕上がります。

基礎が完成したら、根切で掘った穴をGLまで埋め戻して完成となりますが、水道やガス配管なども地下にあるので埋め戻す前のタイミングで水道配管も通しておきます(一度埋めて、また掘り返して水道管を通すのも馬鹿馬鹿しいですからね)。

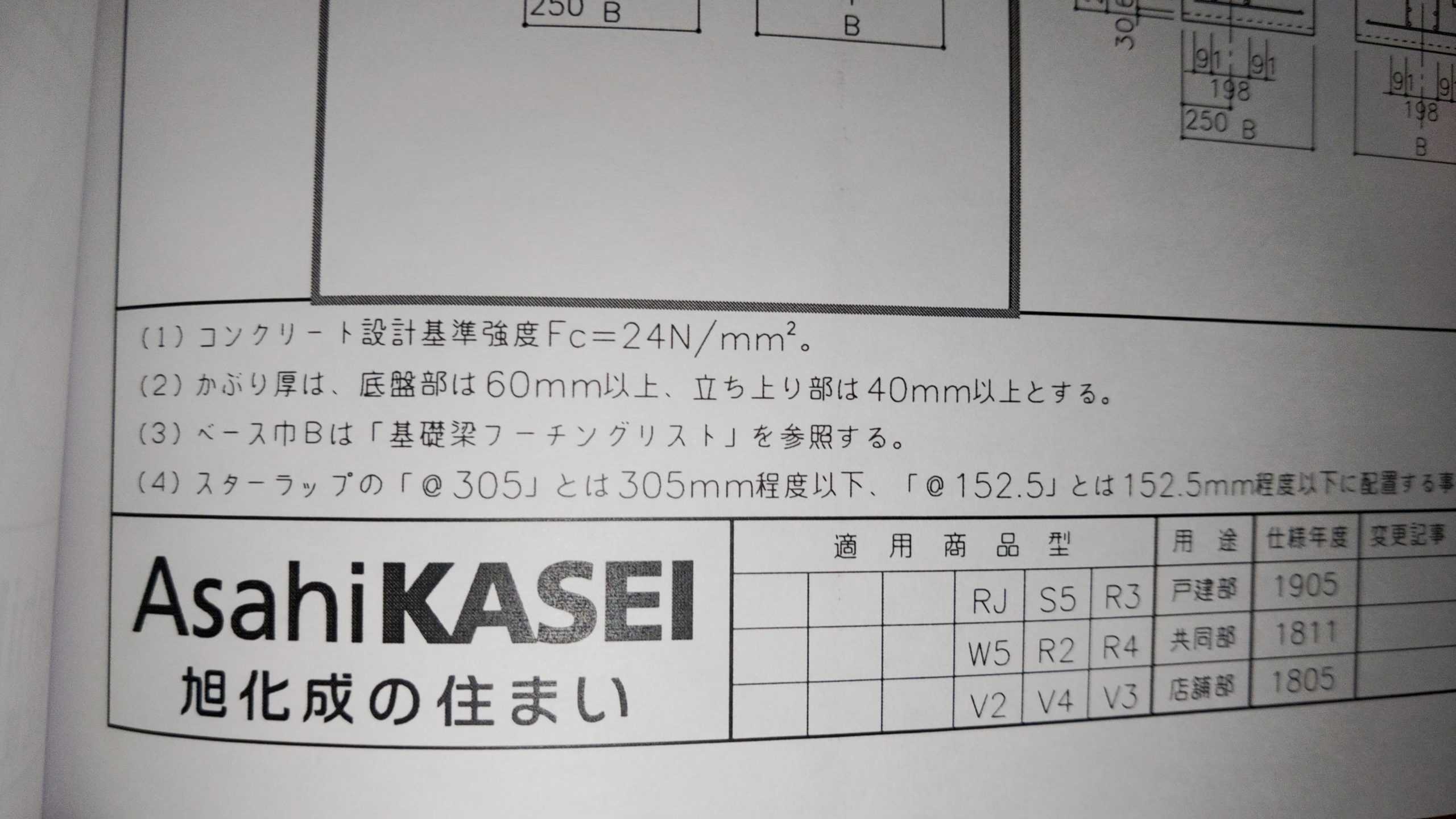

ヘーベルハウスの基礎コンクリートの強度

一部の人は気になるかもしれませんが、ヘーベルハウスの基礎コンクリート強度の基準はどうなっているのか?これは我が家の実際の性能評価書の記載となります。

コンクリートの基準強度はFc=24N/m㎡となっており、担当曰く「あくまで最低保証強度で、実際はこれ以上になるように施工している」とのことですが、検体試験をしないと実際に各戸の数値はわからないので、どうしても知りたい!という方はオプション料金かかると思いますが、検体試験もお願いしてみると良いかもしれません。

基礎工事まとめ

以上、ヘーベルハウスの2020年版基礎工事についてでした。実際にこんな風に基礎が作られていくというのが伝わったでしょうか?

まとめと言っておいて特にまとめることもないのですが、ご覧になった通り耐震性についてはハウスメーカートップクラスの性能を有すると言われるヘーベルハウスの基礎はこんな感じで作られています。

展示場に行くと、この基礎の断面が展示されているので、ヘーベルハウスを検討されている方は是非実物を見てみてください。

こんな調子で、次回は躯体工事を扱っていこうと思います。

次回もお楽しみに。