第26回 耐震性に関する基本知識 その1

昨今、日本各地では多くの災害における家屋被害が見受けられます。

以前から「地震大国」と言われてきたわが国ですが、地震だけでなく津波や台風など

想定しなければいけない災害は多く、もはや「災害大国ニッポン」という状況です。

そうは言っても、やはり住宅建築においてはまず「地震」に対しての考えかたが、安全な住宅の基本にあるでしょう。現在、国が進めている住宅政策は大きく分けると「高耐震」と「高気密、高断熱」であると言っても過言ではありませんが、そのうちの「高耐震」のほうですね。

それゆえ、各社ともその性能アピールを実施して住宅販売をしていますが、購入(建てる)側が「きちんとした耐震に関する基本知識」をもっていないと、ハウスメーカーの打ち出す「性能(と思える数字)比較」で住宅会社を選んでしまうことになってしまいますね。

そうならない為に、難しそう・・。今更聞けない・・。

でも、知っておかなければいけない基本知識を改めてお伝えします。

性能を評価するには、基準が必要となりますが、現在定められている「最低基準」は建築基準法にて決まっています。

その前に・・もっと大前提の話ですが。

建築基準法で定められている地震に対する安全性、つまり「最低限の耐震性能はどの程度か」ご存知でしょうか?

地震が来ても家は壊れないと思っている方も多いのですが、そんなことはありません。

そもそも建築基準法の基本に人命優先があります。基準法第一条にはこう書かれています。

第1条(目的):この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

ですから家が壊れないことを目標軸にしている訳ではなく「壊れてもいいけど人命は守ろうよ」ということが定められています。

具体的には、地震の大きさを2段階で分けています。

① 数十年に一度の割合で発生するとされる地震

② 数百年に一度の割合で発生するとされる地震

関東では、②の数百年に一度の割合で発生すると想定されている地震は関東大震災の揺れに相当するとされています。建築基準法では、②の地震発生の際には建物はある程度損傷しても構わないが、倒壊するのを防ぎ人命を守ることを目的としています。

地震被災で家が破壊されている映像を見て、一般の方は「簡単に壊れている!なんてひどい」と思うかもしれませんが、いくら壊れても「死亡事故につながらず、インタビューを受けているのなら技術者としては正だ」ということになっています。

恐らく相当なギャップを感じると思いますが、まずはこの「ギャップ」を理解しなくてはなりません。

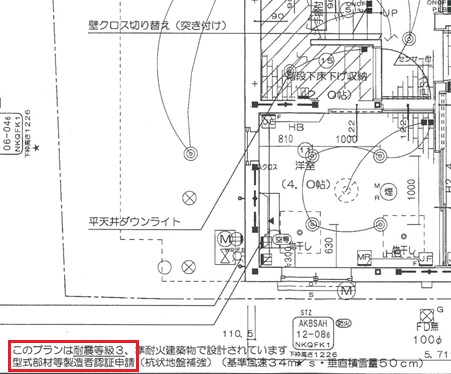

具体的には、品確法という法律で、性能を評価されていますが「耐震等級」という棲み分けで、その住宅の耐震性能のランクがわかれています。

建築基準法の規定を満たしたものを「耐震等級1」とし、簡単に言えば「その1.25倍が耐震等級2」、「その1.5倍を耐震等級3」と呼ぼうよ!というものですね。

ですが、これらはあくまでも机上の計算です。実際には、図面(計算)通りに施工されて初めて耐震性能が発揮されますから、数値だけをみて「地震に強いんだ!」と思わないでください。

ちなみに、下は過去に発生した未曽有の大地震(100年に一度と想定されている程度)です。

1923年 関東地震 ※関東大震災(M7.9)

1948年 福井地震(M7.1)

1964年 新潟地震(M7.5)

1968年 十勝沖地震(M7.9)

1978年 宮城沖地震(M7.4)

1983年 日本海中部地震(M7.7)

1995年 兵庫県南部地震 ※阪神・淡路大震災(M7.3)

2000年 鳥取西部地震(M7.3)

2001年 芸予地震(M6.7)

2003年 宮城沖地震(M7.1)

2003年 十勝沖地震(M8.0)

2004年 新潟県中越地震(M6.8)

2007年 能登半島地震(M6.9)

2007年 新潟県中越沖地震(M6.8)

2011年 東北地方太平洋沖地震 ※東日本大震災(M9.0)

「極めてまれ(数百年に一度)に起こる」と設定されている地震・・本当に、数百年おきでしょうか?

次回は、耐震性に関する基本知識 その2を掲載予定です。

このコラムの執筆者

このコラムの執筆者市村崇(イチムラタカシ)

一級建築士・ホームインスペクター。大手HMの現場監督を経て2007年に設計事務所・工務店を設立、10年間で500棟以上の施工管理を行う。2013年に(社)住まいと土地の総合相談センター副代表に就任。建築トラブルを抱える多くのクライアントの相談に乗る傍ら「絶対に後悔しないハウスメーカー&工務店選び 22社」など多くの本を企画、執筆している。

コラムバックナンバー

- 第32回 民法が改正されましたが、知っていますか?

- 第31回 業界における、コロナウイルス(COVID-19)の影響

- 第30回 断熱性に関する基本知識 その2

- 第29回 断熱性に関する基本知識 その1

- 第28回 耐震性に関する基本知識 その3

- 第27回 耐震性に関する基本知識 その2

- 第26回 耐震性に関する基本知識 その1

- 第25回 比較コラム「屋根の形状について」

- 第24回 比較コラム 「外壁仕上げ モルタルVSタイルVSサイディング」

- 第23回 比較コラム「省エネVSパッシブ!?」

- 第22回 比較コラム「エアコンVS全館空調」

- 第21回 ハウスメーカーのインスペクション事例に基づく木造・鉄骨造のメリット・デメリット

- 第20回 これまでのインスペクションに基づく「ハウスメーカーと工務店の違い」について

- 第19回 ハウスメーカーの資金計画と見積もりの特徴

- 第18回 ハウスメーカー評価のまとめ アフターメンテナス編

- 第17回 ハウスメーカー評価のまとめ 施工力編

- 第16回 ハウスメーカー評価のまとめ 設計自由度編

- 第15回 ハウスメーカー評価のまとめ 耐火・耐久性能編

- 第14回 ハウスメーカー評価のまとめ 断熱・気密性能編

- 第13回 ハウスメーカー評価のまとめ 耐震性能編

- 第12回 ミサワホーム株式会社の評価

- 第11回 積水化学工業株式会社(セキスイハイム)の評価

- 第10回 株式会社一条工務店の評価

- 第9回 住友不動産株式会社の評価

- 第8回 三井ホーム株式会社の評価

- 第7回 積水ハウス株式会社(シャーウッド)の評価

- 第6回 住友林業株式会社の評価

- 第5回 パナソニックホームズ株式会社の評価

- 第4回 旭化成ホームズ株式会社の評価

- 第3回 大和ハウス工業株式会社の評価

- 第2回 積水ハウス株式会社の評価

- 第1回 プロローグ&自己紹介