第4回 油断大敵!結露のお話

前回は、断熱性を確保するためには、家のどの部分を重視して断熱すべきかと言うお話でした。今回は、断熱を施す際には必ず注意が必要な結露についてのお話です。

本来、断熱性能を高めるか高めないかに関わらず、通常の生活を送っていると結露という現象が生じることはよくあります。この結露、普段あまり意識していないと思いますが、思いもよらない場所で発生すると、家自体を傷めるだけでなく、場合によっては健康を害する場合があります。

とても深刻な状態に陥るケースはそれほど多くないと思われますが、深刻な問題に直面した例では大規模な裁判沙汰にもなっていますので念のため知っておくことをお勧めします。

1そもそも結露とは?

まずは、結露とは何か。結露と意識して見ているかどうかはひとによって異なると思いますが、結露を全く見たことがないというひとはあまりいないと思われます。

例えば、下の写真のようにガラスのコップに冷たい飲み物を入れると、周りに水滴が発生します。これが結露です。

これと同じような現象が、家の中でも生じます。特に普段の生活でよく目にするのが、窓のガラスに生じる結露です。冬場の朝によく目にするのではないでしょうか?

この結露、目の前に水滴が見えているだけの場合は何も悪いことはありません。当然、普通の水ですから。

しかし、この結露の水滴が目の届かない壁の中や、機械の中に入っていくと、その水滴が原因でカビがはえたり、木が腐ったりという事が生じます。

カビもよほど大量に発生しない限り人体に悪影響を及ぼすことは少ないそうですが、目に見えない環境の場合は、大量にカビが発生することも考えられます。

また木が腐ったり、木が湿気を帯びることによってシロアリを呼ぶ原因になってしまい、建物の構造上、深刻なダメージを与えることも考えられます。

どれも、“深刻な場合”に生じることなので、神経質になりすぎる必要もないと思いますが、注意しておくことに越したことはないです。

2家の中で結露はどこに発生するか?

結露は、湿気を含んだ空気が冷やされることで発生します。ですので、結露が発生する代表的な場所は“窓”や“玄関ドア”といった部分です。

前回お話ししましたが、冬場において窓は家の中で最も家の中の熱を外に逃がす部分です。ですので、家の中で最も冷たくなりやすい場所でもあります。この冷たい窓に、家の中で温められた湿気を含んだ空気が触れると結露が発生します。

また、このほかにも結露が発生しやすい場所としては換気扇の換気口の周りです。換気扇は外気とそのままつながっている場合があります。換気扇が動いていると、あまり結露は発生しませんが、換気扇が止まっていると換気の口の周りが冷えて、結露が発生することがあります。

換気扇の場合は、管を利用して換気している場合があり、その管周りに結露が発生する場合には気づかないことがあります。

また、最も恐ろしいとされているのが、壁体内結露です。家の中の湿気を含んだ空気が、コンセントの口などを通して壁の中に入り、そこで冷やされてしまうと、壁体内結露が発生します。

目に見えない上、結露が継続的に発生してカビを生じる可能性が最も高いと考えられているので、この壁体内結露が最も怖いと知っておいてください。

3結露を防ぐ方法は?

まず、窓で結露を発生させないためには、窓の断熱性能を上げることです。窓の断熱性能を上げれば、そとの冷たい温度が内部に伝わり難いので結露の発生を減らすことが可能です。ただし、どんなに断熱性能の高い窓でも100%結露を無くすことは不可能ですので、注意が必要です。

また、換気扇における結露を防ぐ方法としては、管を利用している換気扇の場合は、その管自体に断熱材を巻くなどして、冷たい管に空気が触れないようにすることが一つ挙げられます。

また、換気の空気によって、湿気を含んだ空気が溜まってしまわないようにすることで、結露を防ぐことも可能です。少しテクニカルですので、この辺りはプロに相談しましょう。

更に壁体内結露(内部結露)を防ぐ方法としては、あまり素人がどうこうできることでもありません。ここに関してはしっかりと対策が出来るプロを見つけることが大切だと考えられます。

しかし、結露を防ぐ最も簡単な方法は、別にあります。

それは、そもそも家の中で湿気をなるべく多く発生させないことです。

4家の中で湿気を多く発生させないための工夫

「家の中で湿気を多く発生させないって出来るの?」そんな素朴な疑問が浮かんでくると思います。家の中で湿気を発生させないための工夫として、最も簡単な方法は湿気の発生源を減らすことです。

暖房器具の工夫

湿気を最も発生させる発生源として挙げられるのが、

灯油ストーブ、ガスストーブ、灯油ヒーター、ガスファンヒーター

等です。

私が設計する住宅では、こういったものは使わないように伝えています。

灯油やガスを燃やして熱を発生させる場合、同時に大量の水蒸気(湿気)を発生させます。ですので、こういった器具を冬場に使わないようにすることが屋内で最も湿気が発生するのを抑える早道です。

どうしても使いたい場合は、FF式といって、家の中の空気を利用しないで灯油やガスを燃焼し、発生した水蒸気や二酸化炭素を直接煙突から捨てるタイプのものがあります。こういった工夫をすることで、そもそもの湿気の発生を抑えることが出来ます。

調理するときの工夫

また、ガス調理器(ガスコンロなど)を利用する場合も沢山の水蒸気が発生します。これについては、使わないと言うわけにはいきませんので、必ず一緒に換気扇を利用することです。料理に湿気が発生することは仕方がありませんので、この発生した湿気を他の場所へやらないことが大切です。

入浴後の工夫

お風呂の換気扇も必ず利用しましょう。よく冬場に換気をすると言うことで、風呂場の窓を開けるひとがいると思いますが、これは逆に風呂場の湿気を部屋の中に呼び込んでしまっている場合があります。それは家の外の温度が低いと、家の中の暖かい側に湿気を含んだ空気が流れていってしまうからです。ですので、冬場は浴室の湿気を取り除くには窓を開けるのではなく、換気扇を利用しましょう。ここも注意が必要です。

5それでも結露が発生する場合は?

以上をどれだけ注意しても、結露の発生が100%抑制出来るわけではありません。なにせ、人がいるだけで常に湿気は発生しているからです。ですので、普段から出来る工夫として、現在義務付けられている24時間用の換気扇は出来るだけ運転させることが大切です。(ただし、この場合は換気扇自体が結露対策されていなければ意味がありません。)

結露がもし発生したとしても、換気扇によって空気が流れることで発生した結露が再度湿気にもどってしまえば問題ないわけです。

また、発生した結露がどうしても消えない場合は、きちんと拭き取ってやることが大切です。結露と言っても水ですので、雑巾などで拭き取ってやってください。この水が見えない場所へ侵入していくことが一番危険です。

どうしても結露の発生が抑えられず、明らかにカビや嫌なニオイの原因となっていそうな場合は、専門家に相談されることをオススメします。これから家を建てる方も、是非専門家にご相談下さい。

次回は換気扇について、もう少し詳しくお話致します。

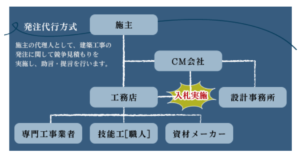

【コラムニストサービス紹介】住宅CMサービス

「いい家を安く」を実現させるために、専門家の知識と経験を利用できるCMサービス。特に大阪で注文住宅を検討中の方に、ご検討いただきたいサービスです。詳しく知りたい方は「住宅CMサービス堺・和泉」ページをご覧ください。

このコラムの執筆者

このコラムの執筆者太田 周彰(オオタ ノリアキ)

大手ハウスメーカーの研究開発に所属し、住宅の断熱・気密・屋内の温熱環境に関する研究・商品開発に携わる。2008年から株式会社住宅みちしるべ一級建築士事務所設立。超高断熱住宅やZEH(ゼロエネルギー住宅)にいち早く取り組む。同時に近畿大学非常勤講師も勤める。