第3回 断熱においても、木を見て、森も見る必要がある!!

前回は、家全体の断熱性能をどの程度目指すべきかについてお話させて頂きました。

今回は、家全体の話からもう少し細部について見ていくべきと言うお話です。

家全体の断熱性能はUA値と言う値で示します。これは、U値のAverage(平均)という意味です。ですので極端な話、家の北の壁面の断熱性能がメチャクチャ悪くても、南・西・東の壁面、1階の床と2階の天井がメチャクチャ良ければ、UA値の値は良くなります(数字が小さくなります)。

しかし、これだと当然北側にある部屋は暖房があまり効かないとか、場合によっては北側の壁だけ“結露”を生じる、と言ったことが発生したりします。

このような事が生じないためにも、断熱性能を確保する場合はバランスが重要になります。

今回はこのバランスについて、見ていきましょう。

1場所ごとに違う、熱の出入りの大まかな量を知る

まずは、そのバランスを考えるために、

「住宅のどの部分から熱の出入りが発生するのか?」

を知り、

「それぞれの部分からどの程度の熱量が出入りしているのか?」

の一般的な考え方を知っておくと便利です。

そもそも熱の出入りは、下の図のように場所ごとに分けて考えると、考えやすいです。大きく、屋根や天井から出ていく熱の量・床から出ていく熱の量・外壁から出ていく熱の量、

窓やドア(開口部)から出ていく熱の量・換気扇によって出ていく熱の量と分けて考えます。

まずは、冬の場合。

平成11年に示された東京や大阪のような地域の気候での断熱基準をベースに、一般的な住宅での熱の出入りの量を計算し、熱の出入りの割合を示したものが上の図です。どんな家にでも当てはまるものではありませんが、大まかな特徴を掴むためには分かりやすいと思います。

これを見ると、「窓」からの熱の出入りが家全体の半分を占めていると言う事実が分かります。冬場は床の冷たさが目立つので、床から熱が逃げていくと思いがちですが、実は窓から逃げていく熱の量がかなり多いのですね。

しかも窓の面積は、大概の場合床の面積よりも少ないものです。それにもかかわらず、熱としては、窓からの方が逃げやすいのです。(大前提として、床にも壁にも天井にも、断熱材が少しは入っている場合です。床に断熱材が全く入っていない場合などはもう少しこの差が小さくなります。それでも窓から出ていく熱の量はかなり多いです)

続いて、夏の場合。

夏の場合は、冬よりももっと明らかに「窓」からの熱の出入りが多く、7割も占めています。窓から入ってくる熱の量がこんなにも多いのは、太陽の直射日光の影響が大きいです。

夏場、外にいても日影に入ると“涼しい”と感じると思います。逆に言うと、太陽の直射日光によってそれだけ沢山の熱が与えられているという事です。

夏の場合も、天井が暑いように感じますが、実際には窓から入ってくる熱の量の方が圧倒的に多いのです。

これらを通して見ていくと、もし熱の出入りを少なくしよう、断熱しようと考えた場合、窓からの熱の出入りを少なくした方が良さそうだと言うことが分かります。

つまり、まずバランスを考える際には、窓について考えた方が良さそうだと言うことが分かります。

2窓はどの程度の断熱性能にすると良いのか?

まず窓の断熱性能と言った際、

「窓に断熱性能なんてあるの?」

と考えるのが普通だと思います。

と言うのも従来は、窓と言っても断熱性能と言う観点から考えられることは少なく、窓といえば[アルミとガラスで出来たもの]と思っている人が殆でしょう。実は最近ではそんなことはなく、窓は断熱性能の観点からかなりの種類の窓が存在します。

A. 窓の断熱性能の考え方を簡単に知っておく

まず、窓の断熱性能を考える際も場所別に考える必要があります。

「窓」 = 「周りの枠(サッシ)」 + 「ガラスの部分」

で、出来ています。

ですので、窓はそれぞれの部分がどのように出来ているかによって、断熱性能が変わります。

従来の窓の場合、サッシはアルミニウム、ガラスは普通(フロートと言います)の一枚ガラスでした。この窓の場合、アルミニウムの部分は面積的にかなり少ないのですが、ガラスの部分とほぼ同じだけ熱の出入りがあります。アルミニウムはそれだけ熱を通し易いのです。

今回、窓のサッシやガラスの種類については簡単に主だったものだけ紹介します。

窓の詳細な比較については、以下をご参考にして下さい。

https://www.towntv.co.jp/2011/04/window-hikaku.php

B.サッシ(周りの枠)の種類を簡単に知っておく

サッシの種類を断熱性能の低いものから並べると

・アルミニウムのサッシ

・外側がアルミ、内側が樹脂(プラスチック)で出来たサッシ

・樹脂(プラスチック)のみで出来たサッシ

同じぐらいの断熱性能として、木材で出来たサッシ

と、なります。木材で出来たサッシの断熱性能が高いとは、ちょっと意外では無いでしょうか?

古い木造住宅では、木材のサッシとガラスと言う組み合わせの窓が多かったのですが、段々と無くなっていきました。当時は隙間風が少ないという理由でアルミニウムのサッシへと変わっていったのですが、それは、アルミニウムは変形が比較的少なく、木材で出来たものよりも隙間風を通しにくかったことが大きな要因と考えられます。

しかし、現在では木材でもそう大きく変形しないように出来るので、隙間風さえ無くせば、木材の方が熱を通さずに良いのです。実際、アルミは木材の1000倍も熱を通すのです。

また、同じプラスチックの素材でもその作り方によっても断熱性能が変わります。

ただ、単純に比較するには

素材は何か?

と、言う観点から比較すると良いと思います。

(一部、例外はあるのですが)

C.ガラスの種類を簡単に知っておく

次に、ガラスの種類について、断熱性能の低い順にならべます。

・ガラス1枚

・ガラスが2層でガラスとガラスの間が空気

・ガラスが2層でガラスとガラスの間にアルゴンガス

・ガラスが3層

・・・

ガラスは、2層以上になると、ガラスとガラスの間に何が入っているのかによってもその性能が変わります。普通だと空気が入っているのですが、空気の変わりにアルゴンガスやクリプトンガス、真空の場合もあります。

また、LoW-Eと言って金属の薄い層が構成されているガラスもあり、これによっても断熱性能が変わります。なので、かなりの種類のガラスの層構成があるのですが、わかりやすく単純に考えると、

ガラスが何層になっているのか?

で、その性能を見ておくとそう大きく間違いにはなりません。

D.最適なガラスの断熱性能とは??

それで、結局どんな断熱性能のものが良いのかと言う最初の話題に戻ると。結局、断熱性能として考えたとき、窓から出入りする熱の量を極力抑えたいというのが、最初にありました。

ですので、結論から言うと窓の断熱性能に関しては、

「極力良いに越したことはない!!」

と、言うことがいえます。それが何故かと言うと。

“窓からの熱の出入りが激しい”と言う計算結果が先程ありました。

この計算の中身について、少し見てやると

壁だけの断熱性能 約0.5(W/㎡K)

と、言う数字になります。

これは、壁の断熱性能としては決して良い数字ではなく、最低限と言えます。(数字は小さい方が断熱性能が良いという意味です)

これに比べて、窓の中でもかなりの断熱性能である、ガラスが3層で、そのうちの2枚にLOW-E皮膜があり、ガラスの間の層にもクリプトンガスが入っていて、サッシ(周りの枠)も特殊な樹脂という窓(つまり値段も高い)でも、その断熱性能は、

約0.73(W/㎡K)

と、言う断熱性能です。窓の断熱性能を最大限良くしても、それほど良くない壁の断熱性能にも満たないのです。

同じ家の外壁面にあっても、窓と壁とでは、これだけ断熱性能が違うのです。ですので、もし予算が限られていて、どこに断熱のお金を掛けるべきかと言われたら、

「窓にお金を優先的に掛けるのが良い。」

と、言うことになります。

費用対効果と言う面では、【最高性能の窓】にすべきかどうかは別ですが、費用対効果のバランスを考えつつ、良い断熱性能の窓にすべきなのです。

そして、この辺りの絶妙な答えは、専門家に尋ねるのが一番良いと思います。値段はその時期によっても変わる部分ですので。

E.窓は断熱性能だけ考えれば良いと言うものではない!!

今までは、断熱の話しかしてきませんでした。しかし、窓は断熱性能だけ考えれば良いというものではありません。

断熱は、“熱が物に伝わって移動する量”を見ているにしか過ぎず、実際には、夏の熱の出入りにはそれとは別の、太陽からの直接的な(近)赤外線(物を伝わるわけではなく、直接的に到達する熱)が、大きく関わるのでした。ですので、夏のことを考えると“断熱”と共に“赤外線を如何に防ぐか”も考えなくてはなりません。

そこで出てくるのが、窓を通してどれだけこの赤外線が通りやすいかと言う指標です。

簡単には遮熱と言います。

窓には東西南北があり、周辺の建物状況等によっても最適な遮熱方法が変わってきます。

ですので、窓を考えるときには断熱だけでなくて、最適な遮熱方法も考えなくてはならないと、知っておけば十分だと思います。

ご自身の計画に何が最適なのかは、専門家に相談されることをお勧め致します。

3窓以外の断熱性能についての考え方は?

窓以外の断熱性能については、家づくりをされる一般のユーザーが意識すべきこととしては、あまり細かい事を知る必要は無いと思います。

しかし、概要を知っておくと良いのは、木造住宅の場合は、

・天井や屋根が一番断熱性能を高く

・床がその次で

・最後に壁

と、することが一般的です。

夏場は、太陽の熱によって屋根が熱せられ、外壁などと比べると室内との温度差が大きくなることが考えられ、冬場は暖められた熱が上昇し、屋内の上部側の温度が上がりやすく、外との温度差が生じやすいと言った理由からです。

また、いっとき外断熱が良いか、内断熱が良いかと言ったような話題が盛り上がっていましたが、これに関しても

「施工さえちゃんとしていれば、断熱としてはどちらでも良い。」

と、言うのが答えです。

そもそも、木造の場合は外断熱、内断熱と言う表現は使わず、外張り断熱、充填断熱と言う言い方が正式です。

外張り断熱の方が、熱橋と呼ばれる現象が生じ難いのは事実ですが、これも結局は費用対効果で決めるということになります。

この話でよく議論になっている、結露の話に関しては次回話題にしようと思います。

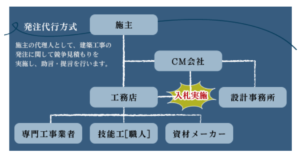

【コラムニストサービス紹介】住宅CMサービス

「いい家を安く」を実現させるために、専門家の知識と経験を利用できるCMサービス。特に大阪で注文住宅を検討中の方に、ご検討いただきたいサービスです。詳しく知りたい方は「住宅CMサービス堺・和泉」ページをご覧ください。

このコラムの執筆者

このコラムの執筆者太田 周彰(オオタ ノリアキ)

大手ハウスメーカーの研究開発に所属し、住宅の断熱・気密・屋内の温熱環境に関する研究・商品開発に携わる。2008年から株式会社住宅みちしるべ一級建築士事務所設立。超高断熱住宅やZEH(ゼロエネルギー住宅)にいち早く取り組む。同時に近畿大学非常勤講師も勤める。