第9回 外からの目線が気になる!目隠しの選び方

第9回目のコラムテーマは、目隠しの選び方についてです。

計画中には気が付かなかったけれど、住んでみると気になるのが外からの目線。実は外構の追加工事でご要望が多いのが目隠しなんです。

今回は都市部の住宅にありがちなケースを例に解説します。

ポイント1 道路から丸見え!

こちらの画像をご覧ください。

都市部では庭を広く取れないため、リビングの吐き出し窓が道路に面して、丸見えというケースがよくあります。このようなケースの場合、一日中カーテンを開けられない、という声をよく聞きます。

でも目隠しの予算はあまり取れない……。

そこで建築の営業万がよくいうセリフがコレ。

「植木で隠しましょう」

しかし本当に植木で隠せるのでしょうか。

植木で隠すのは現実的ではありません

実は植木で隠すという方法は現実的ではありません。

吐き出し窓の前に、1.5m程度の木を4本植えてみました。全然隠れていませんね……。

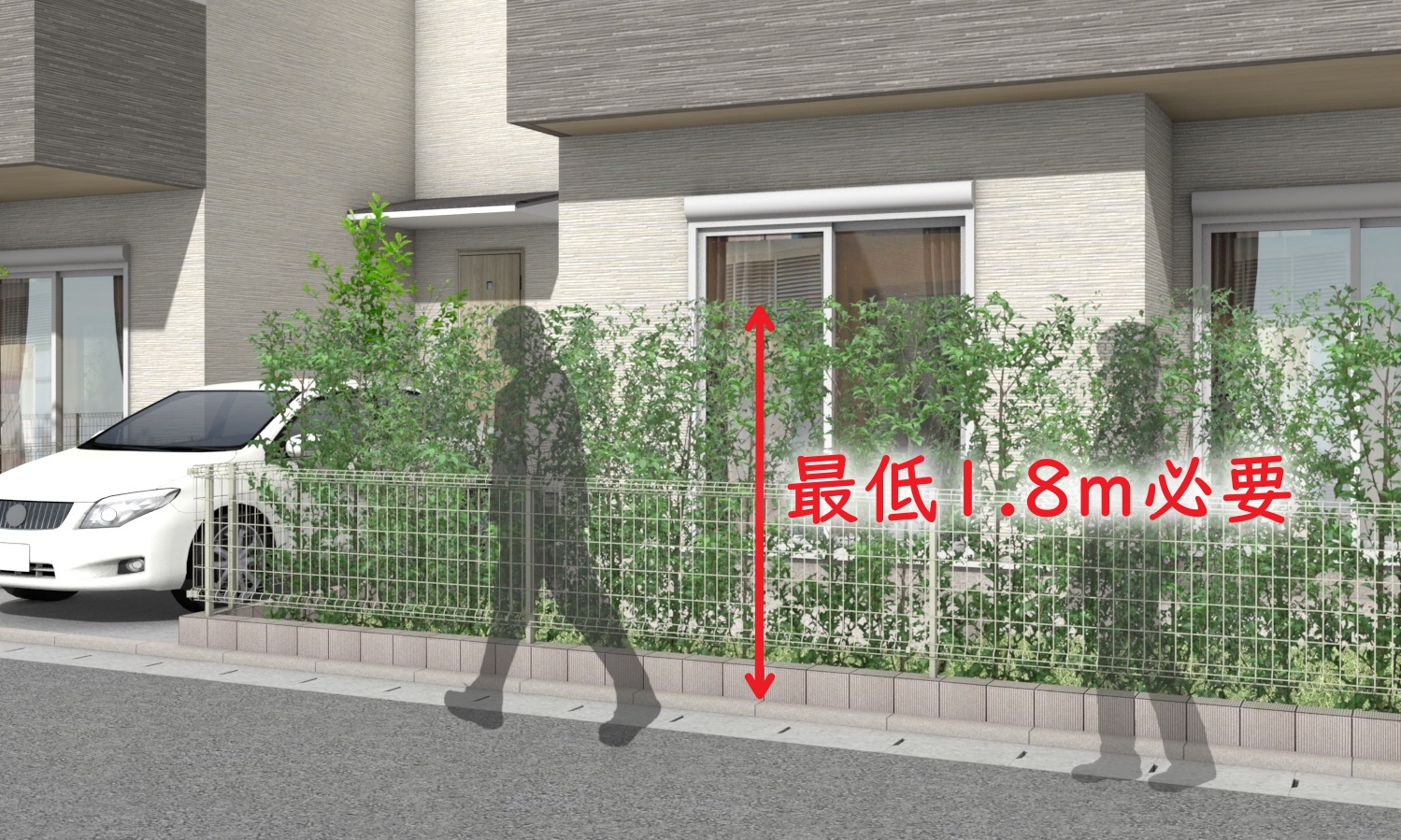

吐き出し窓の前だけに植木を植えてもほとんど隠せないのが現実です。では生垣だったらどうでしょうか。

目隠しにするためには、道路から最低1.8mは必要になります。高さ1.8mの生垣というと当然葉張りも大きくなりますから、庭がかなり狭くなってしまいます。また金額も相当かかります。

生垣の厚みは50~60cm程度。その分庭が狭くなります。そんなスペースが取れないというケースも多いでしょう。

また植物というのは育ちます。元々これだけの大きさの生垣が元気にすくすくと育ったら、管理の手間が大変です。広い庭ならいざ知らず、都市部の小さな庭では現実的ではありません。よっぽど植物の管理が好きな方以外は他の方法がお勧めです。

色々な目隠し

では植物以外の目隠し方法はどのような物があるのでしょうか。いくつか例を見ていきましょう。

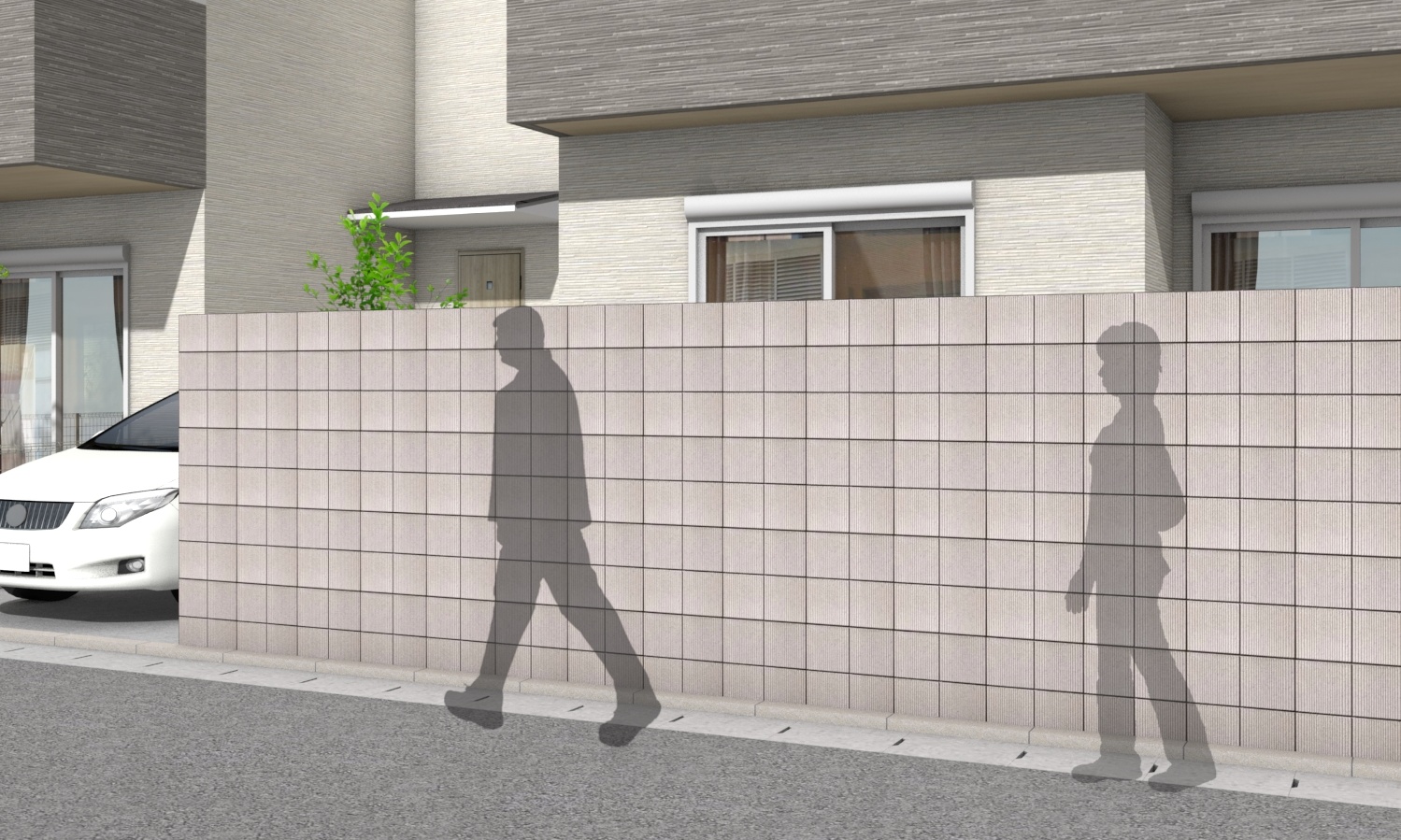

ブロック塀の目隠し

ブロック塀で造った目隠しです。隙間なくしっかり目隠しできています。幹線道路沿いや人通りが多い道、海沿いなど風が強い地域の場合には適しています。

ただし、この高さのブロック塀を造るには建築基準法に則った施工が必要です。詳しくは6回目のコラムをお読みください。

デメリットとしては、価格が高い、控え壁が庭側に必要、圧迫感がある、部屋が暗くなるなどが挙げられます。

フェンスの目隠し

ブロック塀よりも簡単に設置できるのが、フェンスによる目隠しです。ホームセンターでも簡易的なものが販売されていますが、筆者はエクステリアメーカーのしっかりした商品を外構施工店に設置してもらう事をお勧めします。

昨今、台風など気象災害が激烈になってきています。2019年夏の台風でもフェンスが飛ぶという被害が多く発生しました。簡易的な商品・施工では事故が起きる可能性があります。くれぐれも価格につられて、危険な商品を設置しないようお願いします。

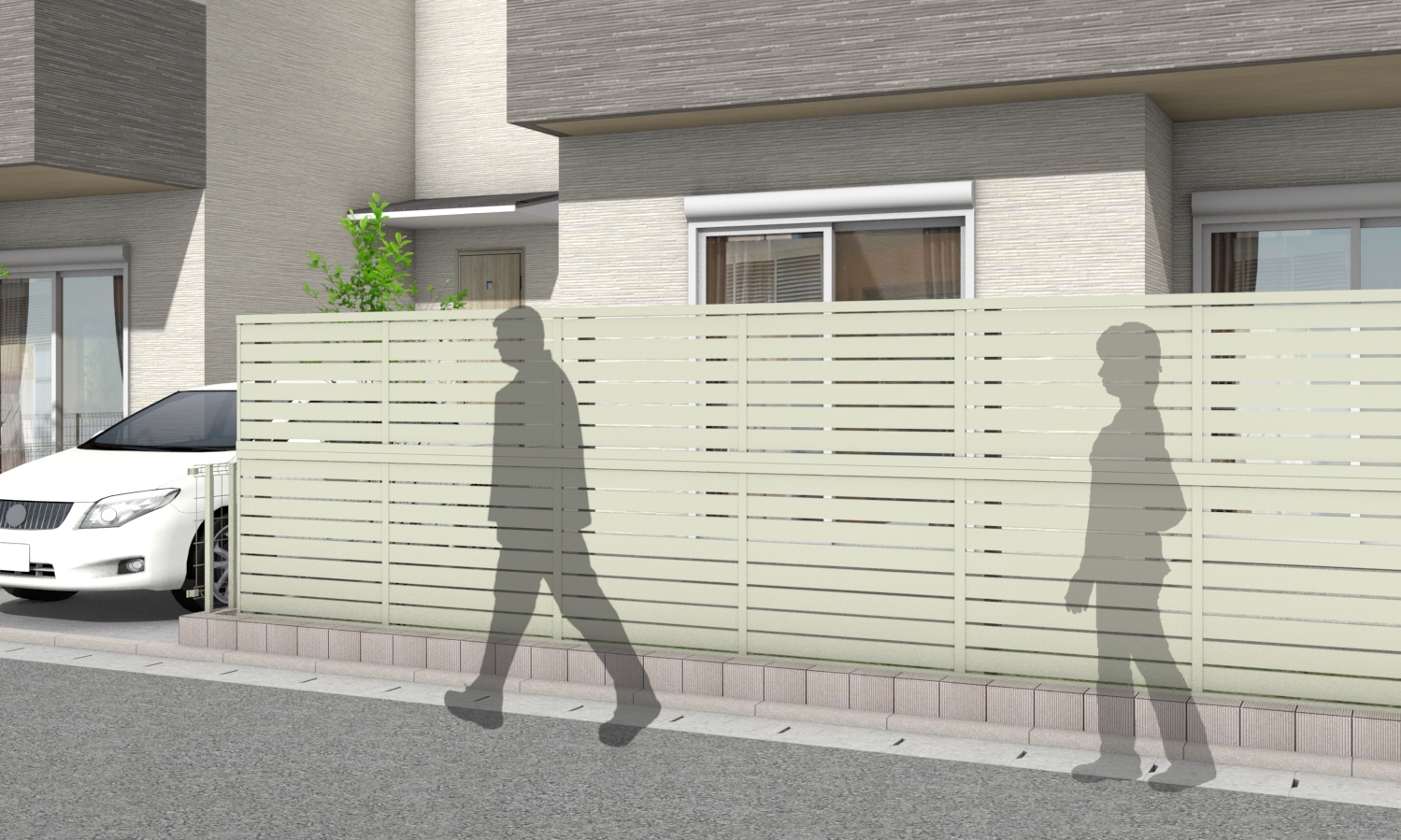

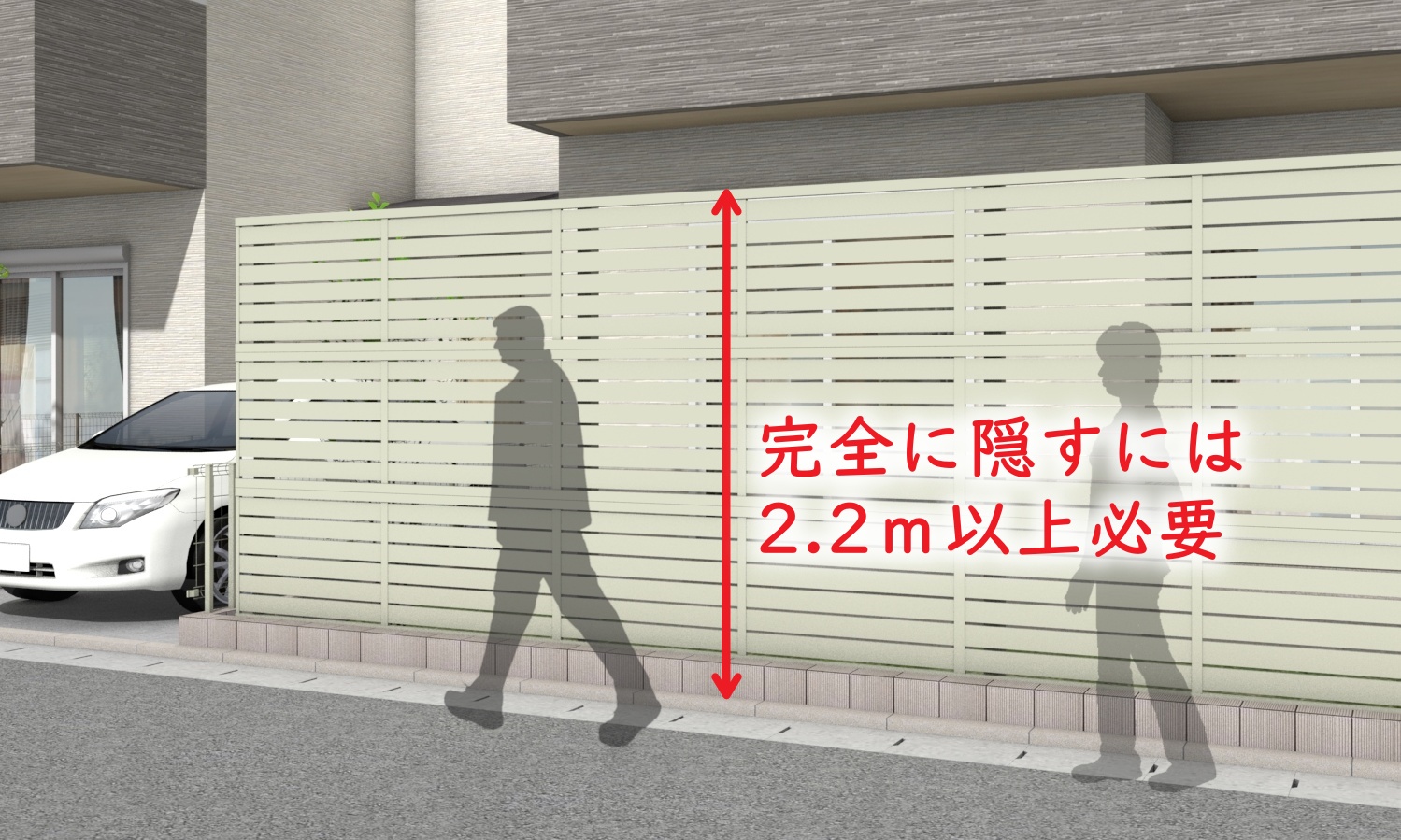

こちらはアルミフェンスの目隠しです。生垣と比べて省スペースで、すっきりと納まります。ブロック塀よりも安価に設置することが出来ます。

また背の高い商品ラインナップもありますので、室内からも完全に隠したいという場合でも対応可能です。ただかなりの圧迫感にはなりますね。

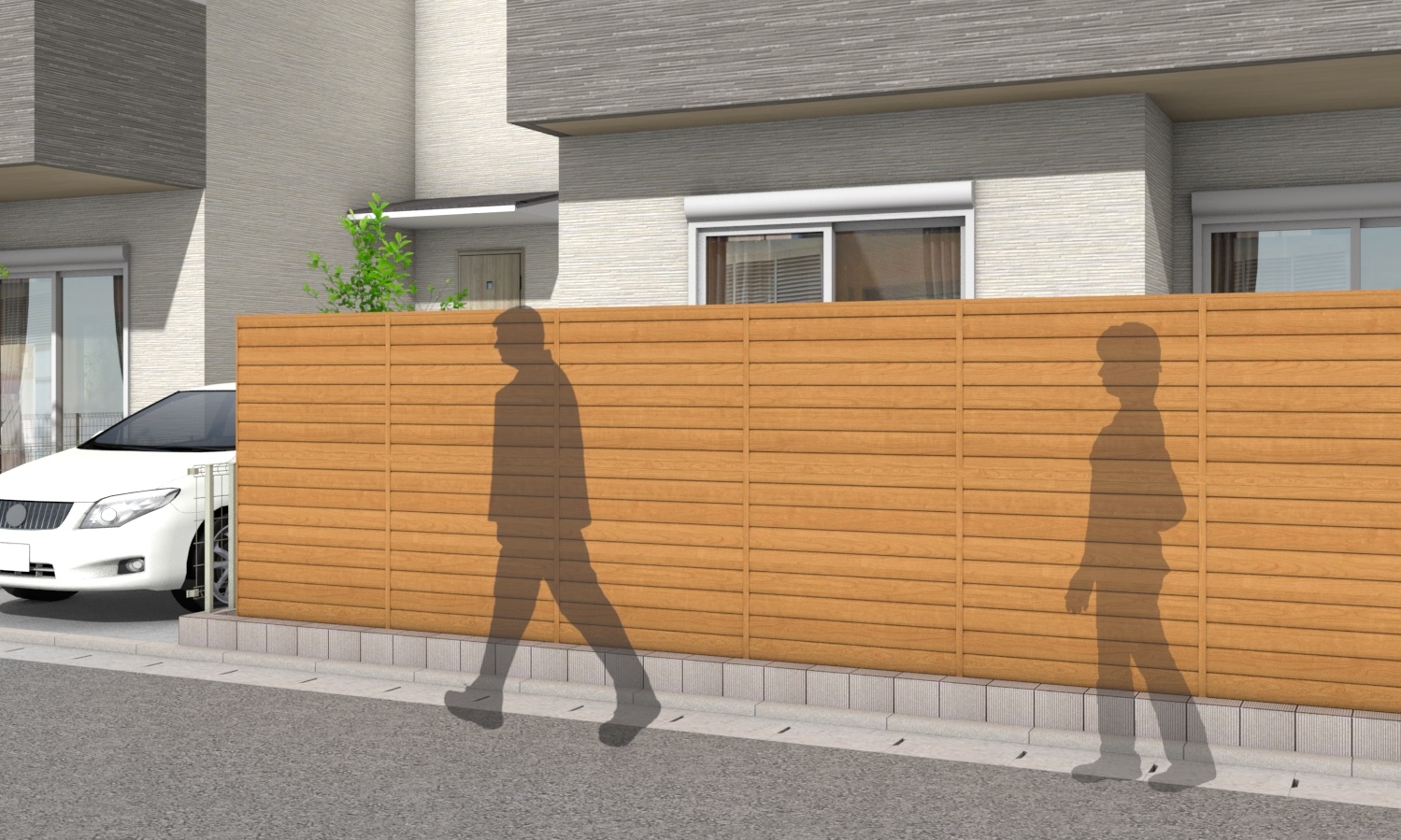

このように木調仕上げのアルミフェンスもあります。木調の化粧なしの物に比べ価格はアップしますが、雰囲気は良くなりましたね。

目隠しフェンスお勧めの設置方法

しっかり目隠しをするという目的であれば、前述したような方法があります。筆者がお勧めしたいのは、目線が気になる部分だけをしっかり隠し、下部は解放感を持たせる方法です。

目線はしっかり隠し、下部は透かせる事で圧迫感を軽減しています。庭に低木を植えて季節感を演出する事も出来ます。特に都市部では、庭が狭いので圧迫感をできるだけ軽減したいものです。また材料が少なくなるので、比較的安価に設置出来ます。このような形も検討してみてはいかがでしょうか。

目隠しまとめ

色々な目隠しをご紹介しました。

次の3点を気に留めながら、ご自宅に合った目隠し方法を選んでみてくださいね。

・植栽で目隠しするのは難しい

・安価なフェンスは風で飛ぶ危険性あり

・フェンスを上手に使って、解放感のある目隠しを

筆者サービスで、個別相談を受け付けております。プラン・リフォームの相談など外構・ガーデンに関する事であれば何でもOKです。第三者的な立場で、お客様にぴったりのプランを一緒に考えます。気になった方はこちらからどうぞ。

このコラムの執筆者

このコラムの執筆者藤﨑 香奈子(フジサキ カナコ)

エクステリア・ガーデンデザイナー。二級建築士。6000棟以上の外構設計に携わる。建築工務店を経て、2007年にフリーランスとして独立。建物にマッチした使いやすくおしゃれな外構提案を心掛けている。注文住宅の外構徹底解説